前言

本篇是对 2015-08-05 到 2025-08-05 这十年生活的记录与思考。

不知不觉到了第 100 篇周报,总想仪式感地写下一些有意义的东西,恰好看到 Alex(面包)写的「My past decade」这篇文章,想起来十年前的这个时候刚拿到大学的录取通知书,命运的齿轮悄然开始转动,于是也想来谈谈过去这十年。

过去这十年

2015 年的 7 月底,是高考结束后难得闲暇的暑假,我在湖南新化参与一个国际支教团活动途中收到了武汉理工的录取通知书,调剂到了英语专业,完全陌生的城市、学校与专业,有些迷茫;2025 年的现在,同样是在一个难能可贵的 Gap 期,同样是在计划着下个月的义工行程,同样是有些迷茫未来。

以更长的尺度来看待整个生活,似乎有时候看起来有些周而复始,但从身处其中的我的视角来看,却又截然不同。

2015 - 2017

回想了下,刚从十几年浙江应试教育中走出来的我并没有什么爱好或是长处,似乎写作算是唯一拿得出手的了,于是想成为一个作家或是一名记者,以文字为生。

到了学校后加入了学院的新闻中心,几个月后发现这里的“新闻”似乎并不是如自己想象的那样去通过文字去陈述真实、去传递力量,而更多是一个宣传的工具,这并不是新闻学本身的问题,而是这个环境的问题,人力所能改变的东西甚微。

英语专业的学业其实是带着几分枯燥的,课表排满了听力、口语、语法、泛读、精读,似乎是要把英语试卷拆解成一节节课,并不像我在「Normal People」里看到的那样充满魅力。

生活似乎是一个不断祛魅的过程。

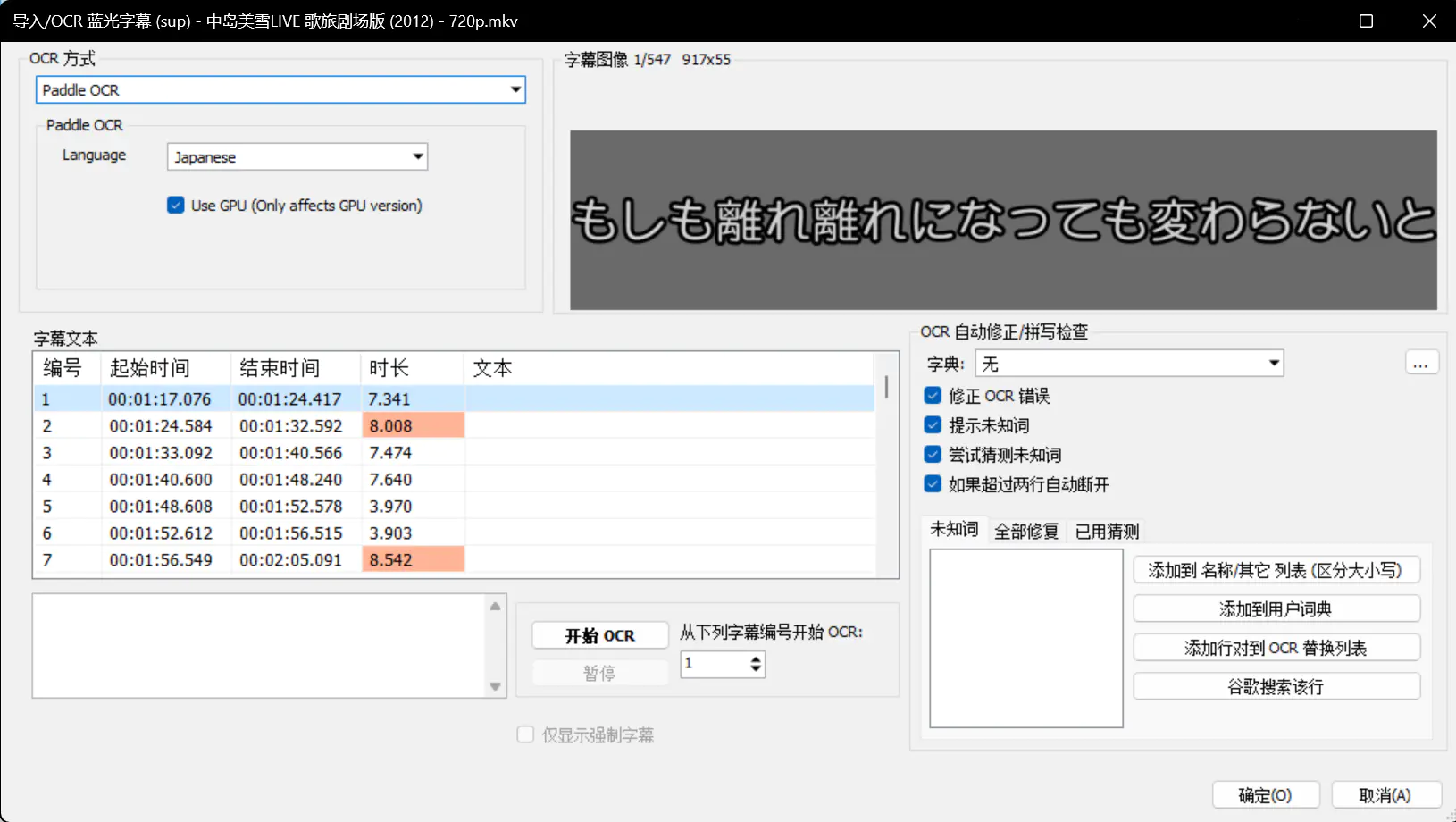

除了专业课之外,那时的我们有两个学期的《大学计算机基础》课,除了基本的一些计算机术语概念外,还有代码实践课,用的是 Visual Basic 6.0 这一古早的技术栈。

得益于浙江还算推行了几年的“素质教育”,这并不是我接触的第一门编程语言,我在小学的时候玩过 Fortran,也在初高中的计算机课里了解过一些 VB,虽然都是应试课程下的浅尝辄止。

课程的内容有些久远记不清了,无非是点餐系统或是网吧上机系统之类的应用吧,VB 确实是一个落后且简陋的语言,UI 的部分甚至都只需要拖拽而不用自己写代码,但它让我在电脑上真正跑起来了一个可以交互的应用,这也许就是我的 Aha Moment,感受到了编程的魅力。

身边的舍友同学也常常会问我一些课程的问题,于是我用 Word 写了二十几页的教程从零讲解核心知识点,甚至成为了后面几届依然在流传的“学长笔记”。

就是那段时间我萌生出了一个有些离谱的念头 —— “我有没有可能以代码为生呢?”。

于是接下来的大半年里,我有尝试跟着一些网课学 Python,跟着华科的辅修教材补基础知识,学得很杂也很没有效率,依然只能在命令行中打印出一些东西,写不出什么像样的应用,但每天窝在电脑前心无旁骛的时间很快乐。

2017 年,一位在大学成功转到网络安全专业的文科班高中同学找我来一起写个外包项目,给一个公司写个官网和 CMS 后台,用的是 PHP。那时代码管理用的还是 Gitee,前两年我想起来备份到 GitHub 的时候才发现当时 git 名称中二地用了亚瑟王,既没有什么提交规范,代码也写得乱七八糟,大部分都还是同学帮我兜底的,但看到网站最后上线了,依然感觉到了成就感,或许这就是“创造”的感觉。

2017 - 2020

大三了,想着总是闭门学也不是长久之计,于是打算找一些实习,因为并不是科班出身,主要其实还是考虑杭州的一些创业公司,最后去应聘了一家名叫「程序员客栈」的公司,当时的我对于远程办公或是独立开发这些还并没有什么概念,未曾想以后自己还真的走上了这条路,也算是一种机缘了。

跟他们的 CEO 聊得很不错,但他说我的能力更适合去做运营和写文案,公司多一个或是少一个前端实习生并不会有太大的影响,我在合适的岗位或许能创造更大的价值。

但他依然给了我岗位的选择权。

这是我的第一份实习,那时的我犹豫了,或许如果当一个 CEO 或者说企业市场都觉得我更适合做另外的方向,是不是我一开始的选择就错了?

于是我选择了做运营,几个月后,发现确实是在自己的舒适区,但并不是我真正想要的,于是离开了。

又过了几个月,由于我那时候已经关注到了区块链行业相关的一些动向,开始在知乎这些平台输出一些文章,被一位区块链的投资公司的 Co-Founder 关注到了,约我去厦门跟他们团队见面。

现在回想起来,当时也是胆子大,那是我第一次坐飞机,也是第一次去厦门,按照正常走向我八成已经被抓到缅北园区了。

我是幸运的,是一个很好的团队,在后面的时间里我在团队里尝试了产品、运营、项目尽调、课题研究、写白皮书以及技术开发等不同的工作内容,半年里出差飞了三十多次,时常一觉醒来会恍惚一下自己在哪个城市。

这时候又面临了一个人生选择,似乎这段工作证明了我可以在代码之外的许多方面发挥自己的价值,我还真的有必要去从零开始跟许多计算机科班甚至是自小就接触代码的人去竞争本就已经是红海的程序员岗么?

但这次的我不再犹豫了,我发现了自己享受于写代码这件事,即使可能并不擅长或是最终做不到,也依然想去做。

本科毕业后我 Gap 了一年,一边准备香港硕士的申请,一边继续在这家公司兼职工作着,在几个项目中由于不错的贡献而拿到了可以算是“第一桶金”的 Bonus,在 19 年底攒够了去香港读研的学费,去深圳面试,也拿到了港大计算机系的 Offer。

我并没有什么开挂的人生,从萌生想法到真正如愿以偿地拿到转码敲门砖的 offer,我花了五年之久,期间有过数不清的犹豫与退却,最终,还是做到了。

2020 - 2021

入学之后,为了减少与身边同学的差距与尽可能学到更多知识,我把数据挖掘、机器学习这些难啃的课全都选上了,还去蹭了隔壁 Fintech 专业的区块链课程,每天早上六点多去智华馆占座,到晚上十一点多才回到堪堪够转身的租屋。

不知道是由于焦虑还是不适应香港的水质,我开始失眠和掉头发,持续了好几个月。

这一个学期的知识密度远超我过去的几年,但我似乎也能很好地理解和消化了,甚至在好几门课的小组作业中担任了组长,也做了几个有意思的项目 —— 「xDeepFM for Recommender Systems」、「Uright」。

在港大的这一年除了知识之外,其实更多给我带来的是信心上的增加,即使已经置于周围不乏名校科班出身同学的环境中,我依然是其中丝毫不逊色的那个,原来我真的能够做到。

2021 - 2022

毕业后的我没有选择去大厂,而是先去了一家做联盟链的公司实习,原本只是想短暂实习几个月再参加秋招,但却遇到了我人生的一位贵人,当时的 leader 涛哥。

他大概已经四十多岁了,很信任我,我在甚至实习期还没过的时候他就让我担任项目负责人去 lead 一个团队做一个历时大半年的项目,常常周末跟他开会 coding 一整天,时常还能听到他的小儿子和小女儿的打闹声。

于是我选择留了下了,在这个团队里我可以尽情地做一些技术探索,就算有搞不定的地方也总有他为我兜底,他对于技术的热情与好奇也令人憧憬,也是他第一次让我感受到,原来真的可以一直保持着对代码的热爱,原来真的可以一直这样写下去。

一年多过去了,我的工作开始趋于稳定与重复,再加上联盟链似乎也有些无趣,我开始探索 Web3 的方向。

2023 - 2025

2023 年初,我休了一个长假后决定离职。

这次换工作我一共只面试了两家,一个是 RSS3,一个是当时还未正式启动的 OpenBuild。前者是我后来任职了两年多的团队,后者我在这两年里也深度参与,似乎都快成为了一个“编外”人员。

在加入 RSS3 之前我就各种机缘巧合地认识了许多当时的“未来同事”,对这个气质不一样的团队一直很好奇和期待。

我加入的是网络组,主要做链上数据索引和处理这一块的后端开发,但也常常去 Crossbell、RSSHub 以及 Folo 组中探索一些好玩的,写一些合约,做一些前端,甚至后面还做了 iOS 开发。

虽然我任职过的公司并不多,但依然能感受到其中的工程师文化与很好的工作氛围,甚至我有段时间跟学姐说,“公司真好,能让我开心地写代码,竟然还给我发钱”,学姐说这大概是天选打工人吧。

或许是因为最近思虑过多,常常会和学姐夜谈,前几天聊到我当时说的这句话。

在 7 月中旬离职之后,即使已经没有人再催促着我对接什么需求,即使并不再有一个公司给我发钱,我似乎依然愿意高强度地写着代码,或许这也算是一种佐证吧,我大概还是从心底热爱写代码这件事的。

2025 -

接下来的时间还并不明朗,但或许是先专注在自己的 Web3Insight 这一项目的开发和探索,陪伴家人,做义工,等梳理好了思绪之后再出发吧。

生活与工作起起伏伏,但是以十年为一个尺度来看,我依然觉得真好呀,感谢十年前的自己,让现在的我可以用代码像是魔法一样去创造,去开源贡献,去为这个世界作一些微小的改变。

后记

今天碎碎念地想写下这一段文字也有一个特殊的原因。

8 月 5 日是我表哥的生日,他是 1996 年的,我们从小一起长大,无话不谈,他总是跟我说他也想去留学读书,去看看更多的世界,我总是回应说“会有机会的,人生还长”。

直到 2021 年中,一场医疗事故,他永远停在了二十五岁,原本他大我一岁,现在,我也已经大他三岁了,在那之后,我的生命似乎多了一层厚度,承载了另外一份人生。

生活悲欢有时,能够有机会体验着生命的各种滋味,已然足够美好。