我在很早前已经听说过 Svelte, 但是一直没有机会在新的项目真正地用上。最近在尝试模仿实现一个 Roam Research 的编辑器,考虑到可能会有大量和 DOM 交互的逻辑,所以我趁这个机会选择了 Svelte, 目前这个编辑器的已经完成了大部分的功能,开源在 https://github.com/djyde/plastic-editor .

在开发的过程中我对 Svelte 非常满意,这篇文章打算就我的体验来说说我对 Svelte 的一些看法。

你需要有使用过任意一个前端框架的经验才能读懂本文。这篇文章不是一篇 Svelte 教程,如果你想学习 Svelte, 请浏览 Svelte 的官方教程,本文试图通过告诉读者 Svelte 在编译阶段做了什么,来让只听说过 Svelte 的读者,从浅层的原理和设计的角度,了解到 Svelte 是一个怎么样的框架、她和其它框架的区别是什么。

Svelte 是什么?

简单来说 Svelte 是一个在编译时实现了 Reactivity (反应式) 的框架,所以它既是一个框架,同时也是一个 Compiler. 如何理解「编译时实现了 Reactivity」?先说说什么是 Reactivity.

let a = 1

let b = 2

let c = a + b

console.log(c) //=> 3

a = 2

console.log(c) //=> 3, not 4

JavaScript 没有 Reactivity 的能力,所以即使 let c = a + b, 在改变了 a 或 b 的值之后,c 不会因此而改变。真正的 Reactive 与此相反。

拿 Excel 举例,Excel 是天生 Reactive 的,一个 Excel 里面的单元格,可以编写简单的函数组合其它单元格的值,而组合的结果会随着依赖的单元格改变而自动改变。例如单元格 C1 如果是 =SUM(A1:B1) , 那么 C1 值会随着 A1 或 B1 的值而重新计算和改变。

如果你用过 Vue 或者 MobX, 你应该知道它们实现 Reactivity 的原理:它们使用了 defineProperty 或者 Proxy, 在 setter 这一层做了一些手脚,当对象的某个成员被赋值的时候,执行更新逻辑。

const reactive = {}

Object.defineProperty(reactive, 'a', {

set(value) {

console.log('a was updated')

}

})

reactive.a = 'changed' //=> a was updated

这是一种「运行时」的手段,它需要在运行时改变了赋值行为,所以在用 Vue 的时候,你必需把需要 Reactivity 的对象包在 data 里,上文的例子用 Vue 需要这么写:

const yourData = {

data() {

return {

a: 1,

b: 2

}

},

computed: { // 还有 computed

c() {

return this.a + this.b

}

}

}

const reactive = new Vue(yourData)

console.log(reactive.c) //=> 3

reactive.a = 2

console.log(reactive.c) //=> 4, not 3

但是我们可以想一想,如果不用 defineProperty, 可以实现类似的功能吗?

当然可以:

let a = 1

let b = 2

let c = a + b

function update() {

c = a + b

}

console.log(c) //=> 3

a = 2; update()

console.log(c) //=> 4

b = 5; update()

console.log(c) //=> 6

我们只要每次在赋值的时候,手动触发一个 update 函数,那么 c 的值就会重新计算,不就实现了 Reactivity 的效果吗?

但是这样做未免太蠢,要写太多的代码,而且很容易漏掉。不过,我们可以借助 Compiler 帮我们做这些事!在编译时,每当遇到赋值语句,我们就让它在赋值语句的后面自动加一个调用 update 方法的语句。

这就是 Svelte 做的事情。当然实际上的实现要更加复杂一些(比如需要把更新放在同一个 microtask 里),但原理是一样的。

Reactivity 是现代的前端框架的标配,因为从前 MVC 的开发模式对 UI 开发来说,要在 Controller 手动操作 DOM 这个步骤显得有点枯燥和多余,我们希望 UI 是自动随着数据的变化而自动更新的。因此不同的框架除了写法不尽相同外,最主要的区别还是在于框架在检测到数据更新后,如何处理 UI 的更新。

以一个 Counter 为例,这是 React 的写法:

function Counter () {

const [ count, setCount ] = React.useState(0)

return (

<>

<div>{count}</div>

<button onClick={_ => setCount(count + 1) }>+</button>

<button onClick={_ => setCount(count - 1) }>-</button>

</>

)

}

我在之前的文章已经谈过 React 的思想,在这里稍作重复。React 主张「视图」是「状态」的函数:

UI = f(state)

在 setState 的时候,这个函数会重新执行,因为是新的 state, 因此 UI 是变化的。在 React 里,UI 是 Virtual DOM, 用算法对比两个 DOM 树,来算出哪个真实的 DOM 需要被更新。

React 的实现非常「粗暴」,因为它是真的会重新执行这个函数,在上面的例子中,Counter 会在每次状态变化的时候被重新执行。这使得写 React 组件要多留心性能问题,因为你要避免在函数内部进行不必要的计算:

function Counter () {

const [ count, setCount ] = React.useState(0)

+ doSomethingHeavy()

return (

<>

<div>{count}</div>

<button onClick={_ => setCount(count + 1) }>+</button>

<button onClick={_ => setCount(count - 1) }>-</button>

</>

)

}

在「古典」React 里,你不得不写 shouldComponentUpdate, 在现代 React, 你同样需要引入 useCallback 和 useMemo,手动地缓存函数,来避免性能问题。

同样是使用 Virtual DOM 的 Vue 却没有这个问题,因为 Vue 的机制(依赖收集)决定了它不必重新执行整个 UI 函数来换取新的 Virutal DOM 树,当某个状态更新的时候,它明确地知道应该 diff 哪些节点。

如果你是 Vue 用户,而不太清楚 React 的机制, 你可以把一个 React 组件函数想象成是一个 Vue 的 computed 里的成员函数, 你一定知道在 computed 的成员函数里做耗时计算的后果是什么。

现代前端框架倾向于使用 Virtual DOM, 我认为主要出于两点:

- Virtual DOM 可以 port 到任何除了 Web 以外的宿主环境。

- Virtual DOM diff 算法足够快,框架把 DOM diff 和 DOM 修改的工作交给了算法,可以把精力花在实现框架的其它功能上。

Virtual DOM 的本质就是找出需要被修改的真实 DOM 节点,难道不用 Virtual DOM 就不能实现吗?当然不是。回到上面的 Counter 的例子,我们如何用 Vanilla JS (原生 JavaScript) 来实现:

const target = document.querySelector('#app')

// state

let count = 0

// view

const div = document.createElement('div')

const countText = document.createTextNode(`${count}`)

div.appendChild(countText)

const button1 = document.createElement('button')

const button1Text = document.createTextNode(`+`)

button1.appendChild(button1Text)

const button2 = document.createElement('button')

const button2Text = document.createTextNode(`-`)

button2.appendChild(button2Text)

target.appendChild(div)

target.appendChild(button1)

target.appendChild(button2)

// event

button1.addEventListener('click', () => {

count += 1

})

button2.addEventListener('click', () => {

count -= 1

})

上面的程序生成了 UI, 绑定了点击事件,改变了状态 count 的值。但是显然 UI 是不会随之改变的,所以我们需要写一个 update 函数,让状态在变化的时候,触发特定的 UI 更新逻辑:

const target = document.querySelector('#app')

// state

let state = {

count: 0

}

// view

const div = document.createElement('div')

const countText = document.createTextNode(`${state.count}`)

div.appendChild(countText)

const button1 = document.createElement('button')

const button1Text = document.createTextNode(`+`)

button1.appendChild(button1Text)

const button2 = document.createElement('button')

const button2Text = document.createTextNode(`-`)

button2.appendChild(button2Text)

target.appendChild(div)

target.appendChild(button1)

target.appendChild(button2)

// event

button1.addEventListener('click', () => {

update('count', state.count + 1)

})

button2.addEventListener('click', () => {

update('count', state.count - 1)

})

// update

function update(key, value) {

state[key] = value

countText.nodeValue = state[key]

}

现在点击按钮,div 显示的 count 就会变化了,因为我们在 update 函数指明了 UI 更新的逻辑。

我敢保证上面的程序性能一定比 React 版本的更好(当然在这个例子可能只相差 0.0000002ms),因为 DOM diff 再快还是要算,原生 JavaScript 是不需要算的。

但没人愿意这样写程序:

- 这样的代码完全丧失了可读性,无法一眼看出 UI 树的结构。

- UI 只要一调整,就需要写大量的代码。

- 每当有元素依赖一个状态值,就要手动在

update 函数中加上 UI 更新的逻辑。和传统的 MVC 没区别。

Svelte 是一个 Compiler, 帮助你在编译时生成这些 Vanilla JS 的代码,同时收集依赖,生成 UI 更新的逻辑。

<div>hello world</div>

会被编译成:

const div = document.createElement('div')

const text = document.createTextNode('hello world')

div.appendChild(text)

这并不是 Svelte 编译出来的代码,真实的代码经过了封装。这里只是为了方便讲解,但本质上是一致的。

加一个变量:

<script>

let count = 0

</script>

<div>

{count}

</div>

会被编译成:

let count = 0

const div = document.createElement('div')

const text = document.createTextNode(`${count}`)

div.appendChild(text)

update() {

text.nodeValue = count

}

再次强调,这并非 Svelte 编译出来的真实代码。如果你对 Svelte 真实编译出来的代码有兴趣,可以在官方的 REPL https://svelte.dev/repl 写一个简单的 Svelte 组件然后看 JS output. 然后推荐进一步阅读 https://lihautan.com/compile-svelte-in-your-head/

编译器在遇到 {count} 的时候,就可以收集到在 count 变化的时候需要更新哪些元素。也就是说,像 Vue 那样通过 getter 实现的依赖收集,Svelte 通过编译阶段实现了。

一个完整的 Counter:

<script>

let count = 0

</script>

<div>

{count}

</div>

<button on:click={_ => { count += 1 }}>+</button>

<button on:click={_ => { count -= 1 }}>-</button>

你可以在这里打开这个程序 https://svelte.dev/repl/cfd45cdafb8a48a88edab6921c69ac0c?version=3

在编译的阶段,只要遇到赋值语句,就可以插入一个语句来安排 UI update (schedule update). 就像本文最初提到的方法一样。

到这里,已经解释了什么是「在编译时实现了 Reactivity」。

Svelte 的特殊语法

Svelte 里有一个比较特殊的语法,值得在这里介绍一下。

回到最初的例子:

let a = 1

let b = 2

let c = a + b

c 依赖了其它变量,如果其中的依赖发生了改变,它应该会被重新计算。在 Vue 里可以通过 computed 实现:

const reactive = new Vue({

data() {

return {

a: 1,

b: 2

}

},

computed: {

c() {

return this.a + this.b

}

}

})

Svelte 用了一个特殊的语法实现了类似 computed 的功能:

<script>

let a = 1

let b = 2

$: c = a + b

</script>

<span>{c}</span>

: 其实是一个合法的 JavaScript 语法,https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/label

当然背后同样是在编译时实现的,它在更新视图的函数前会加入执行 a + b 并赋值给 c 的语句。

Svelte 的跨组件通讯

状态管理和组件通讯是前端框架设计比较重要的一块,通常的做法是 Lifting State Up. 也就是两个同级组件如果想要共享状态,那就把这个状态上升到共同的父组件上面去。Svelte 也可以这么做。不过 Svelte 里有 store , 你可以定义一个 writable store, 然后在不同的组件之间进行读取和更新:

// store.js

import { wrtiable } from 'svelte/store'

export let count = writable(0)

// A.svelte

<script>

import { count } from './store.js'

let count_value

const unsub = count.subscribe((newValue) => {

count_value = newValue

})

</script>

<sapn>{count_value}</sapn>

// B.svelte

<script>

import { count } from './store.js'

</script>

<button on:click={_ => count.set(2) }>mutate</button>

每个 writable store 其实是一个 object, 在需要用到这个值的组件里可以 subscribe 他的变化,然后更新到自己组件里的状态。在另一个组件里可以调用 set 更新这个状态的值。

敏锐的读者可能已经发现,上面的代码没有处理组件销毁时 unsubscribe. 当然我可以在 onDestroy() 里调用 unsub(), 但是在 Svelte, 有个更便捷的语法:

// store.js

import { wrtiable } from 'svelte/store'

export let count = writable(0)

// A.svelte

<script>

import { count } from './store.js'

</script>

<sapn>{$count}</sapn>

// B.svelte

<script>

import { count } from './store.js'

</script>

<button on:click={_ => $count = 2 }>mutate</button>

Svelte 规定了在 store 前面加一个 $, 会自动 subscribe, 得到它的值,并且在组件被销毁的时候自动帮你 unsubscribe 它。对它进行赋值的时候,其实相当于执行了 .set() 的方法。

不要以为 svelte/store 的 writable 返回的对象是一个黑魔法,其实他不过是一个普通的对象而已,只是 Svelte 在编译的时候对 $ 为首的变量做了一些特殊处理。比如:

<script>

console.log($name)

</script>

会编译成:

let name_value

const unsub = name.subscribe((newValue) => {

name_value = newValue

})

console.log(name_value)

onDestroy(() =>{

unsub()

})

同样这不是 Svelte 实际生成的代码,这里是为了讲解,但本质和 Svelte 的逻辑一致

对一个 store 赋值:

<script>

$name = 'new'

</script>

会被编译成:

name_value.set('name')

看到这里,你可能已经知道了,其实 store 只不过是一个普通的对象,只是如果你在 Svelte 里通过 $ 符号进行操作的时候,会调用它的一些方法。这些方法就是:

subscribe. 返回一个 unsubscribe 方法set

只要任何对象有实现两个方法,就可以用 $ 进行这样的便捷使用。这是一种 Svelte 约定的 store 协议. writable 是一个创建符合 store 协议的对象的捷径,不是什么黑魔法。

如果你用 RxJS, 你会发现 RxJS 天生就兼容 store 协议

我对 Svelte 的看法

我用 React 太久了,在用回不需要关心 rerender 问题的框架,我觉得非常舒服😄。当然 Vue 也不需要,我觉得在某个程度上 Svelte 和 Vue 很像,它和 Vue 的区别是:

- 实现 Reactivity 的原理都是依赖收集,但 Svelte 是在编译时完成了,Vue 在运行时收集。

- Vue 用了 Virtual DOM, Svelte 在编译时就知道它应该操作哪个 DOM

因为所有的功能都是在编译时实现的,所以用 Svelte 写的代码非常直白 —— 像正常定义变量一样定义变量,在 HTML 里使用这个变量,修改这个变量(而且没有 this)。运行时的框架无论如何简单,至少需要你写一层 Wrapper,例如在 Vue 里你必须把状态包在 data 函数中返回。

我认为 Write less code 是重要的,在前端开发的领域,我们花了太多精力在处理像 immutable, reactivity 这些 UI 开发标配的特性上面, 我一直认为需要有一门天生带了这些特性的语言用来写 UI 应用,而不是引入第三方包、写一些 boilerplate code.

Svelte 非常接近,而且它做到了不需要你学习新的语法,在 JavaScript 里面就实现了这样的效果(目前只是 Reactivity)。

所以无论是对比哪个框架,我个人觉得 Svelte 对我来说最大的吸引力是可以写更少的代码,而且在写代码的时候感觉是符合直觉的,这一点非常重要,我认为 React 并没有做好这一点。我碰到过太多用 React 的朋友同样遇到过这样的问题:

function Timer () {

const [ time, setTime ] = React.useState(0)

React.useEffect(() => {

const interval = setInterval(() => {

setTime(time + 1)

}, 1000)

return () => clearInterval(interval)

}, [])

return (

<div>{time}</div>

)

}

这个 time 在视图里一直是 1,为什么?谁会在第一次写这样的逻辑的时候就能意识到问题出现在哪里呢?

同样的逻辑在 Svelte 里,就不会有这样的问题(当然在 Vue 里也不会有):

<script>

let time = 0

const interval = setInterval(() => {

time = time + 1

}, 1000)

onDestroy(() => {

clearInterval(interval)

})

</script>

<div>

{time}

</div>

当然可能有人会说,Randy, 你连在 hooks 里面怎么用 setInterval 都不知道,你一定是 JavaScript 基础不行,回去补补基础吧!对于这样的想法,我只能一笑了之😆。

我没有办法提出一个杀手级的功能吸引没有用过 Svelte 的人来用 Svelte, 我只能说我喜欢 Svelte 是因为她是一个简单的框架,我在用她的时候不用想太多 Why.

Vue 的缺点和优点基本就是 Svelte 的缺点和优点,但 Svelte 从用法上比 Vue 更简单。

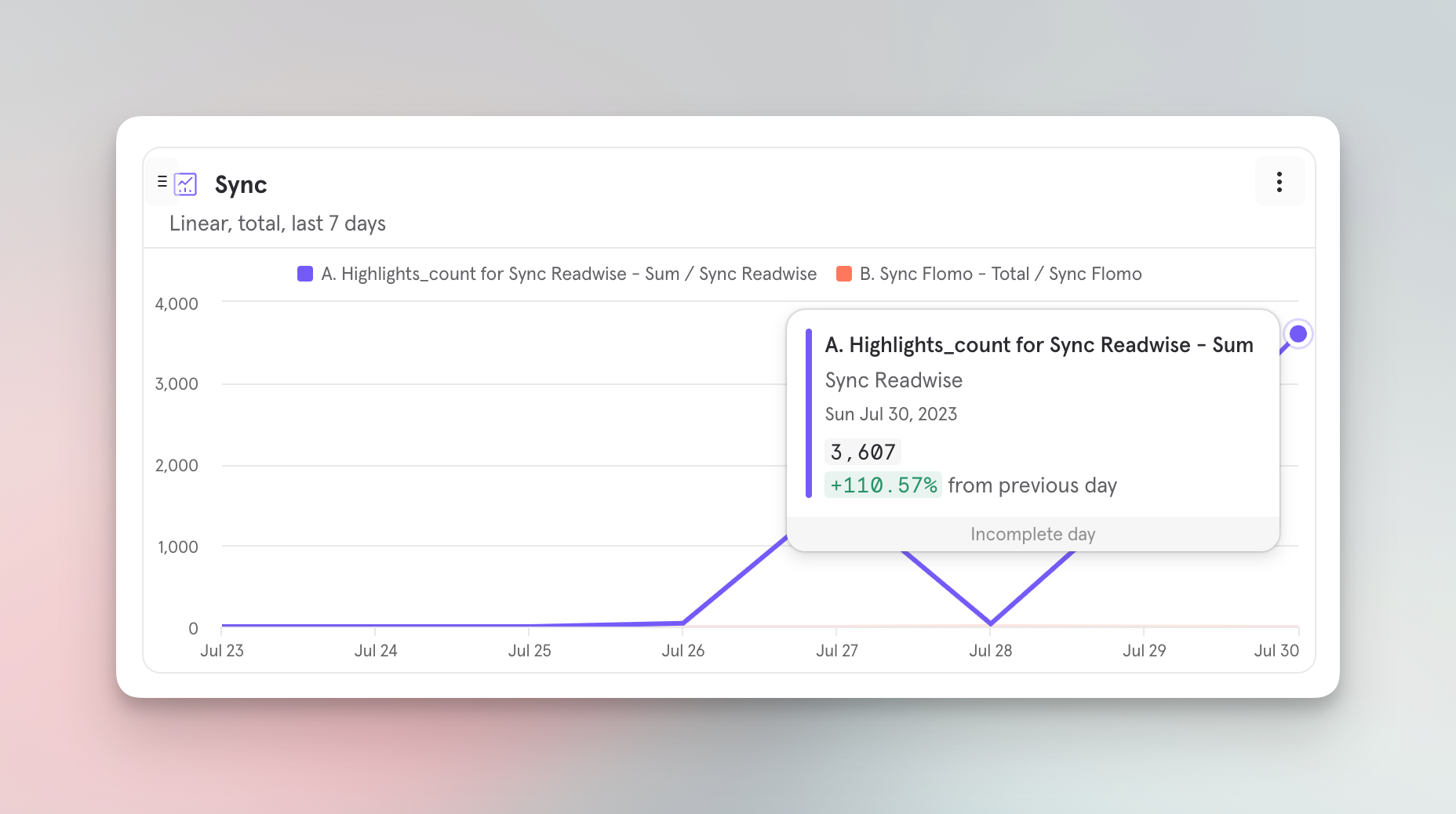

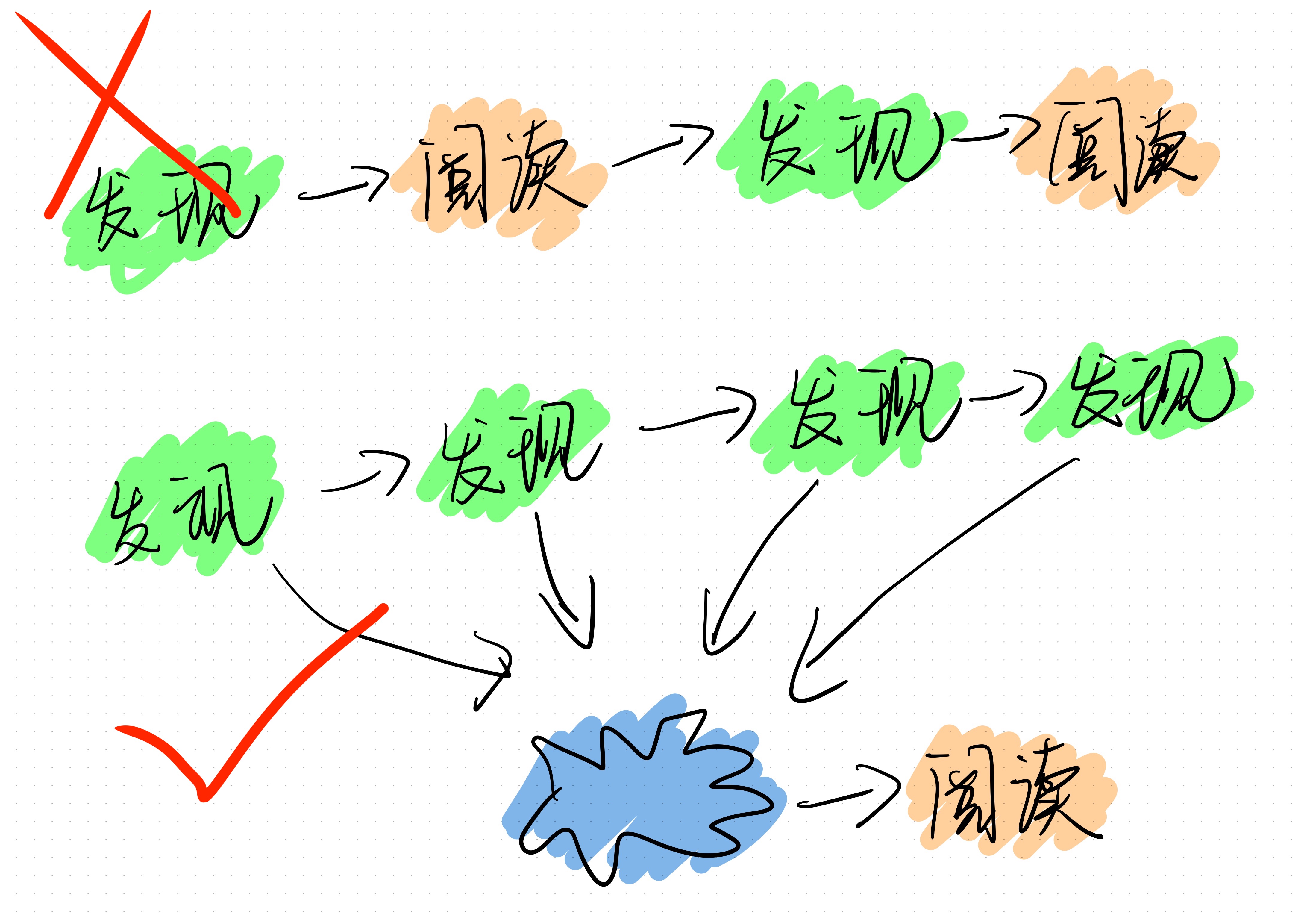

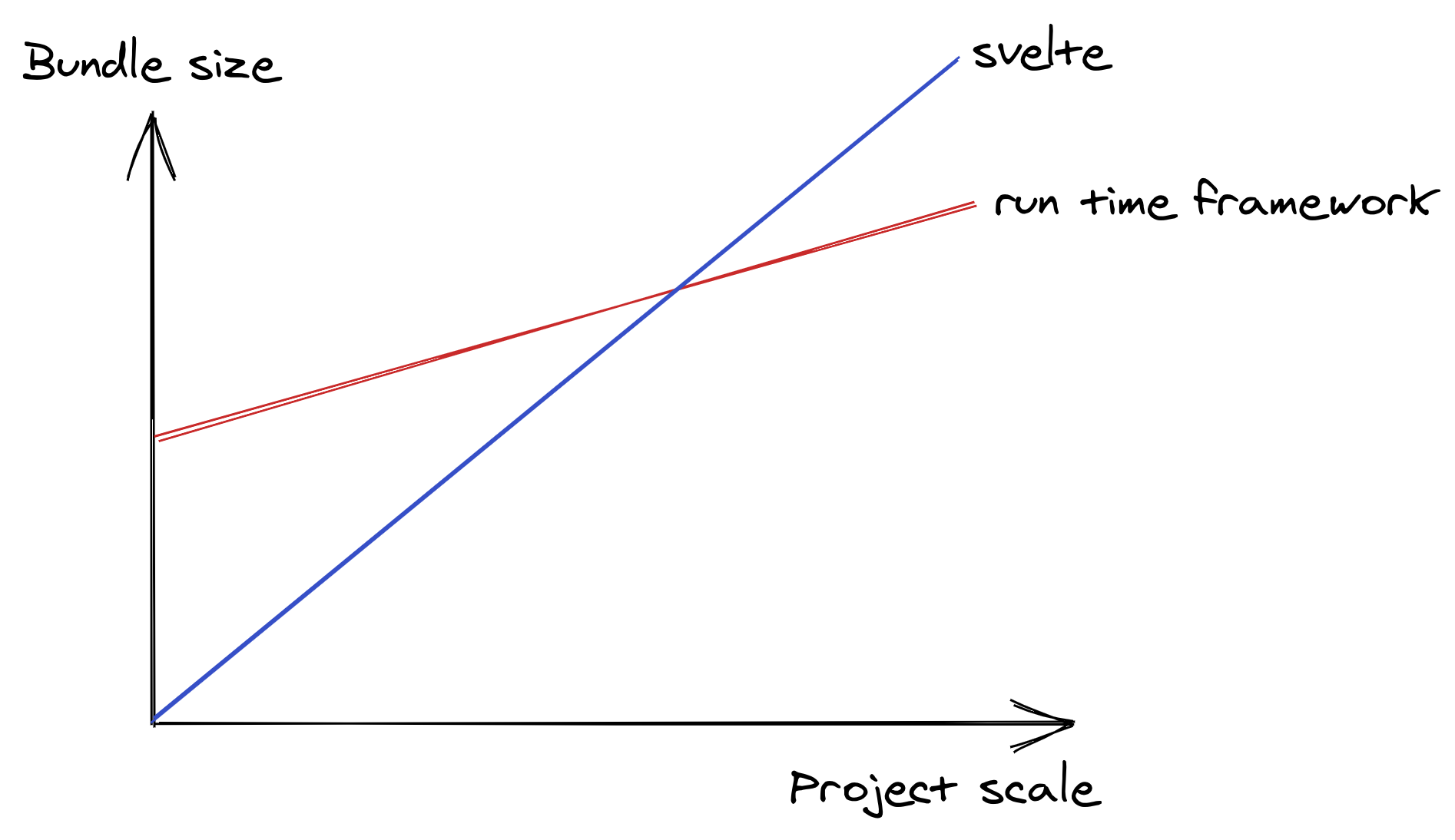

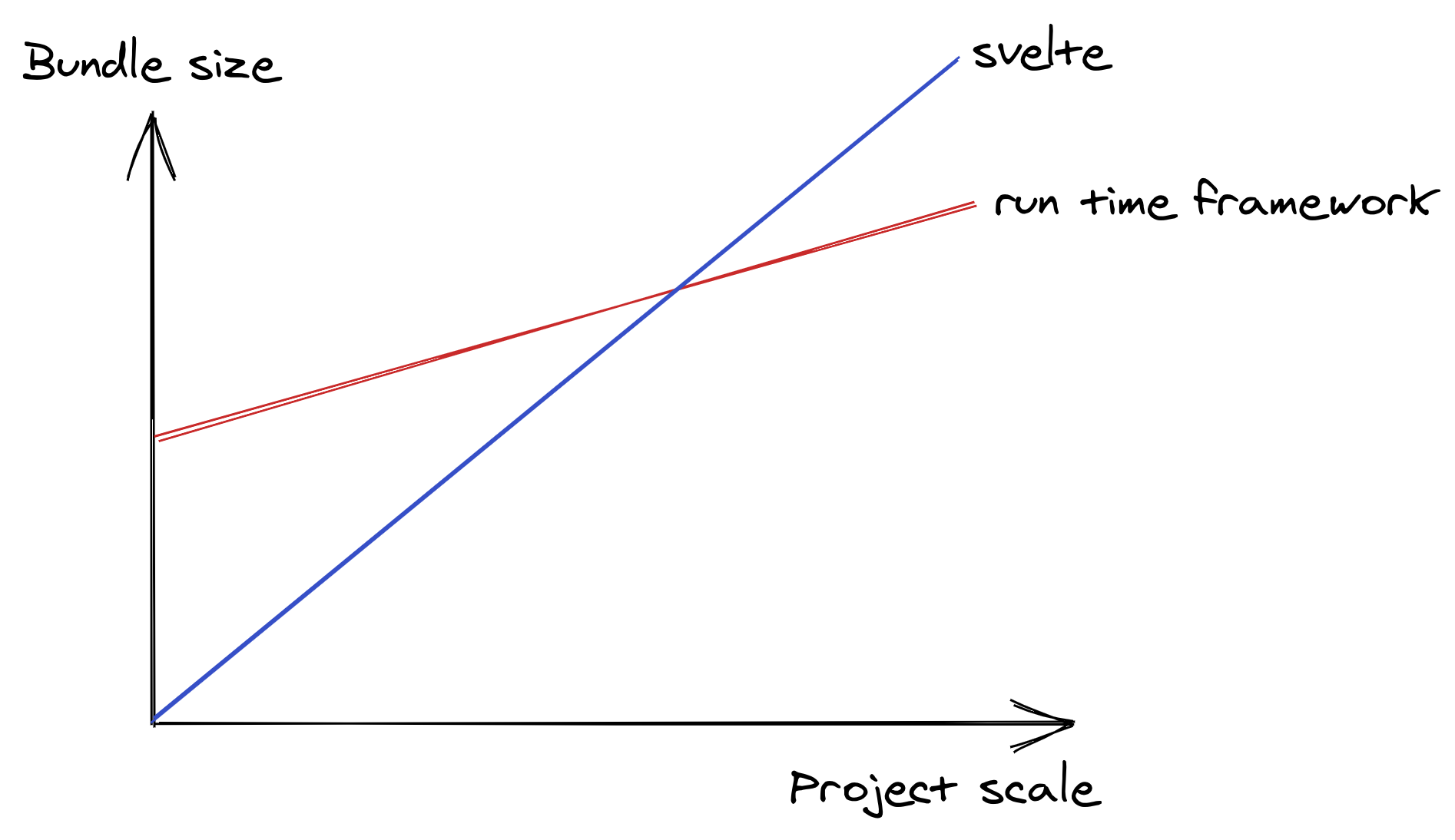

至于有人说,Svelte 生成的代码体积小,我认为这确实是一个优势,不过要注意的是用 Svelte 生成的代码,体积是线性增长的。这是我大概画的一个图,表示项目规模和代码体积的关系:

这只是一个大概的趋势,图中的斜率不是一个准确的值。详细在 Github 看相关的讨论 https://github.com/sveltejs/svelte/issues/2546

Svelte 的适用场景

生态是技术选型一个很重要的考虑因素,Svelte 显然不是数一数二的选择,基本不用期望 Svelte 有什么现成的组件库。

我认为 Svelte 非常适合用来做活动页。活动页没有很复杂的交互,以渲染和事件绑定为主。我常常想做简单的活动页还用 React 也太委屈自己了吧。

另外一个很好的用法是用 Svelte 写的 UI 组件,可以包装成给不同框架用的组件。Svelte 暴露了足够的 API 可以适配到其它框架,比如写一个日历组件,然后分别包装成 React 和 Vue 的版本。

结论

我很喜欢 Rich Harris (Svelte 的作者) 的很多想法,在 YouTube 看他的演讲有很大的收获。你可以在下面的延伸链接找到更多有关 Svelte 的我认为不错的视频,十分推荐 Rethinking Reactivity 这个演讲(我在 Bilibili 没有找到搬运,所以只能贴上 YouTube 链接了)。

最后想说的是,学习一个框架或者一个语言,不一定是非要把它用到生产环境才算是有用。我很喜欢看新的技术和学不同的语言,更多地是因为想看看在面对同一个问题的时候,不同的人解决问题的思路是怎么样的,这才是框架和语言真正的魅力。比如说你不一定非要用 Elm, 但是你一定能从 Elm 的设计学到点什么。Svelte 也一样 :)

延伸链接