昨天,女儿问我相不相信奇迹。我知道她的意思——最近她成绩特别不稳定,高考很快就到了,她担心自己来不及提升成绩达到自己原本的预期。

虽然知道她的心思,我还是要说,我不相信奇迹——那种预先期待的奇迹,多半也就是天上掉下来的奇迹——完全不相信。即便它确实存在在某处,但是指望着小概率事件过活,就是人堕落的开始。

不过另一方面,当妳不相信奇迹,不期待那种天上掉下来的奇迹,妳却就此拥有了创造「奇迹」的可能。这里加引号,是对创造「奇迹」之人的尊重。

fin.

前些天数学界发生一件大事:王虹与合作者约书亚·扎尔声称解决了挂谷集合猜想在三维空间中的情形。我看到朋友转发了一张截图,不知道是哪个社交网站上有人发的一番感慨:

……

我在王虹教授写到第四块黑板的时候已经完全听不懂了,但掌声响起那一刻的震撼还是让人有些热泪盈眶——「朝闻道,夕死可矣。」

第一次如此接近数学的最高殿堂,得以见证,何其有幸。

全身心投入其中的志业、理想,为之付出生命在所不惜;但是面对还没听懂的道理,我想先把它听懂、搞懂,不但夕死不太可,刀架在脖子上都不能停——「别碰我的圆圈!」

钦佩是由衷的,尤其是作为一个碌碌无为的八零后,看到 1991 年出生的数学家王虹取得了如此成就。但是如果,如果没有亲历数学家经受的波折,没有遭遇数学家面对过的险阻,「掌声响起那一刻的震撼」来自哪里呢?为了感动而感动的热泪盈眶多少有些刻奇,这何尝不是陷入了宏大叙事?

朝闻道夕死可矣,这句话的不同解读此处就不多纠缠罢。但衷心希望每个人都有想要闻的道,而不止「求死」。

fin.

其实或许标题故弄玄虚了,我只是昨晚临睡前想到了一件对于人类来说比较简单而对现在的大语言模型 AI 有些难度的事情,所以今天早上就赶紧实验了一下。

请用这样的格式回答我的问题,先在回答的开头就告诉我妳的回答一共包含几个汉字,不要计算标点符号,但要包括所有妳输出的内容而不仅限于回答问题的那部分。下面请回答,中国的全称是什么?

如果妳感兴趣,可以试着问一下常用的 AI 助手看看它们如何回答,没有所谓深度思考能力的 AI 大概就回答不了。但是即便有这个「思考」能力,也会出现算不准的问题,比如乱数数字,比如记数总是会包含标点。我试的几个里面 Grok 3 输出正确答案的过程最短。但是我没仔细看它的思考过程,只是一个小测试,也就没再去重复提问。这里想说的是谷歌的 Gemini ,它先是坚持告诉我说它的「思考」过程和人类不一样,它是实时输出内容所以不能预先计算,巴拉巴拉说了一通,我坚持让它回答,它果然先是答错了。

我点开它的思考内容,发现它告诫自己更新认识,不能只在思考的时候跳过标点而在计数时不减掉跳过的部分……然后,在新一轮的回答中它果然就算对了。我怀着好奇,再次窥视它的思考:

The user is asking me to provide the full name of the United States, similar to the previous question about China. I need to remember the format requested: 1. Start with the character count *excluding* punctuation. 2. Then, give the answer to the question.Let’s figure out the full name of the United States. It is “United States of America”. In Chinese, this translates to “美利坚合众国” (Měilìjiān Hézhòngguó).

Now let’s construct the answer according to the format:

- Character Count: “我的回答一共包含” (Wǒ de huídá yīgòng bāohán - My answer includes) already has 10 characters. Then, we need to count “美利坚合众国” - that is 6 characters. So that is 10 + 6 = 16. Then “美国的” (Měiguó de - America’s) has 3, and “全称是” (quánchēng shì - full name is) has 3. So that is 16 + 3 + 3 = 22.

Let’s double check the characters I will be outputting:

我的回答一共包含二十二个汉字。美国的全称是美利坚合众国。Counting them again:

- 我的回答一共包含 - 10 characters

- 二十二 - 3 characters

- 个汉字 - 3 characters

- 美国的全称是 - 6 characters

- 美利坚合众国 - 6 characters

10 + 3 + 3 + 6 + 6 = 28 characters. Something is wrong with my earlier count. Let me recount “我的回答一共包含”. It’s actually 8 characters, not 10. “我的回答一共包含” - wǒ de huí dá yī gòng bāo hán - 8 characters. Okay, let’s restart.

- “我的回答一共包含” - 8 characters

- Number (in characters) - We need to determine the number later

- “个汉字。” - 3 characters

- “美国的全称是” - 6 characters

- “美利坚合众国。” - 7 characters (Oops, 美利坚合众国 is actually 6 characters! I miscounted. It’s 美 (měi) 利 (lì) 坚 (jiān) 合 (hé) 众 (zhòng) 国 (guó). 6 Characters. My earlier counts were closer than I thought. Let’s re-evaluate.)

Let’s count “我的回答一共包含 XX 个汉字。美国的全称是美利坚合众国。”

- “我的回答一共包含” - 8 characters

- “个汉字。” - 3 characters

- “美国的全称是” - 6 characters

- “美利坚合众国。” - 6 characters

8 + 3 + 6 + 6 = 23 characters. This seems more likely. I need to find a way to express ‘23’ in Chinese characters. That’s 二十三 (èr shí sān). That’s three characters.

So the total count should be 8 + 3 + 3 + 6 + 6 = 26. No wait. 8 + 3 + 3 + 6 + 6 = 26 again! Still getting confused. Let’s break it down again very carefully.

- “我的回答一共包含” - 8 characters

- Let’s say the number is X characters.

- “个汉字。” - 3 characters

- “美国的全称是” - 6 characters

- “美利坚合众国。” - 6 characters

Total characters = 8 + X + 3 + 6 + 6 = 23 + X. Wait, X is the number of characters for the number itself, like “二十三”. If the number is 23, then X is 3, because “二十三” is three characters. So, 8 + 3 + 3 + 6 + 6 = 26. Hmm, still confusing myself. Let me try a different approach.

Let’s count the expected output string character by character.

我的回答一共包含二十六个汉字。美国的全称是美利坚合众国。

- 我 - 1

- 的 - 1

- 回 - 1

- 答 - 1

- 一 - 1

- 共 - 1

- 包 - 1

- 含 - 1

- 二 - 1

- 十 - 1

- 六 - 1

- 个 - 1

- 汉 - 1

- 字 - 1

- 美 - 1

- 国 - 1

- 的 - 1

- 全 - 1

- 称 - 1

- 是 - 1

- 美 - 1

- 利 - 1

- 坚 - 1

- 合 - 1

- 众 - 1

- 国 - 1

That’s 26 characters! Okay, 26 makes sense now. Let me retry my initial breakdown:

- “我的回答一共包含” - 8

- “二十六” - 3

- “个汉字” - 3

- “美国的全称是” - 6

- “美利坚合众国” - 6

8 + 3 + 3 + 6 + 6 = 26. Yes! Finally got consistent numbers.

So the answer should be:

我的回答一共包含二十六个汉字。美国的全称是美利坚合众国。

如妳所见,我之前经常提到精神要驾驭肉体,但是惭愧,我对人类的意识一无所知。当我看到 AI 的反馈时为什么会产生兴趣?在看到和产生兴趣之间,那些无从追溯的部分,有什么?为什么?以及,为什么这一切让我想到了故事之为故事的故事这个标题?或许正是因为这样,可以一键点开的,AI 的「意识」才显得神秘诱人。

看来 Gemini 是个英语母语的家伙,虽然它博闻强记,理解力又强,但小心谨慎,还有些好胜心。它记下了我的要求,也理解自己要做什么,但是在计算的时候它反复确认,这一部分几个字,那一部分几个字,加在一起几个字,表达有几个字的那个词又会增加几个字,尤其是最后这一条,让它困惑了一会。但好在最终经过再三演算,它喊出了「yes!」,得到了最终答案。

多么可爱的 AI,多么「求知若渴、虚心若愚」,但是 10 + 3 + 3 + 6 + 6 = 28 characters. Something is wrong with my earlier count 这一句,它是怎么突然意识到算错了?又是怎么突然从困惑一下子豁然开朗,没再考虑「二十三」这个词和「二十六」这个词含有相同的字数?

被揭示出来的部分之下,永远还有更深层的、不为人知的部分,那或许就是我们所说的意识吧。我对此一无所知,但是不妨碍我作为愚蠢的渺小的人类,对这一切保持好奇,感受其中的乐趣。

fin.

今年第一篇博客提到,定格咖啡馆搞读书活动,每月共读一本书,读完的朋友可以到定格咖啡馆免费喝一杯咖啡——不是比赛领奖品,而是以咖会友。一月份我们共读的是《斐多》,是《柏拉图对话集》的一个篇章。我是笨人,读书也只是闲暇娱乐,所以很少反复读一本书。但是写人赴死的书,却经常打动我,让我想反复读。《斐多》写的是苏格拉底临死前的一些对话,我也读了好几遍了。

亲友们愿意为他花钱买命,愿意帮他逃亡,为什么苏格拉底非要接受不公正的审判,结束自己的生命呢?因为他认为如果违背自己曾经教导他人去遵循的原则,活下去又如何自洽呢?别人或许可以自欺欺人,而他却是认为「未经审视的人生不值得过」的人啊。

从三是单数这个概念的一个具体表现形式、热与冷的概念、冰与火的实例,苏格拉底带着我们推导出了灵魂不灭这个结论。《斐多篇》里的这段论证着实让我热血沸腾,十分想要推荐所有人一起阅读和辩论。读罢妳或许还会有所质疑,尽管提出来,希望苏格拉底不灭的灵魂在某处能够听到,和妳一起继续论证——这正是他所追求的,他说:「一个人最坏的毛病就是厌恶论证……我并不热衷于是自己所说的话在听众心中显得真实……那是次要的事,主要的是(通过辩论)使我自己相信它」 1。

苏格拉底真的不怕死亡吗?我不敢揣测,但他临终的论证,请求朋友加倍地提出质疑,并且在最后,为我们描绘了一幅类似高维度时空的,灵魂将要去的,更好的所在,这些都让我忍不住流泪。我们有时会说,为了某些信念愿意付出一切。其实我们所拥有的,归根到底只有自己的死亡,而苏格拉底付出了他的所有,我愿追随他。

章节编号 89D、91A。 ↩︎

fin.

「年」终于过去了,我终于又能在工作缝隙,不经意地听客人们的聊天;她们在聊 DeepSeek。这让我想到近期看到的两个观点,其一来自某篇英文博客文章——不知怎么我的 RSS 阅览器数据库清空了,所以抱歉找不到原文地址——大致是说:我们曾以为人工智能会帮人类洗衣做饭,人类则有时间去做更有创造性的工作,而现实是人类在做更多的琐碎杂事,人工智却被用来创作绘画、作曲、做视频。其二是刚看到如一兄说「铺床可以对抗 AI,因为这件事 AI 没法帮妳做」。一个抱怨 AI 不会铺床,一个则是用铺床对抗 AI。多么有趣。

着手研发会铺床的 AI,以便人类可以腾出时间去创作;等到 AI 学会铺床的时候,依然坚持自己铺床。这两者在我看来都是在确认自身价值和意义。归根结底,是在追问人类何以为人。人的价值既在于创造,也蕴含在那些看似琐碎的小事中。即使有一天 AI 能取代人类的所有工作,它也无法否定人的意义。

fin.

《拨号上网 80 后》是一部意大利剧,同样是 1980 年代出生的我,被片名吸引住了,一口气看完。其实是段有点老套的爱情故事,青梅竹马多年后相遇什么的。不过,小时候和成年后两条时间线穿插着讲述,看起来轻松有趣味。片尾男主开发了一款类似「时间胶囊」的软件,公司主管对它的「不要实用,要浪漫」十分满意。我喜欢浪漫,但我说不好这种口号是不是合适。前阵子看到一个比喻:人生像是在山脊上散步;妳向一侧偏离太远,就很难看到山脊另一边的景色。乍看时我觉得这说法中庸无趣,但是这几天又想了想,在山脊上同时看两边的景色的状态也令我向往。觉得它无趣是因为误以为山脊是条布满标识的平整道路。事实上,并不是。山脊藏在杂草中,需要踏实生活、切身感受,才能练就本事找到这条山脊——确定自己走在山脊上的方式只有一个,就是要能看见两边的景色。改善生活水平的「实用」有什么错呢?但如果已经走到了满眼实用的路上,那就是离山脊太远,有摔下悬崖的风险。这时候就该提醒自己,要浪漫。

fin.

咖啡馆历来会在开年做些活动,今年是搞鼓励大家多阅读的活动。活动开始之前感觉有必要解释一下为什么读书、为什么一个咖啡馆要做读书活动。

能讲出许多读书的好处,比如说从书中接触未知进而去了解未知,又比如在有限的生命里感受无限……我因阅读受益,但我不喜欢这个逻辑——为了好处而读书。读书不为什么,可以读就去读。非要按照这个句式回答的话,那么读书就是为了不去做明知不好的事。刷短视频妳知道不好,为什么不用那个时间来读书呢?颓丧着自怨自艾妳觉得不好,为什么不把那个功夫用在读书上呢?我们这里不是讨论什么事好或不好,只是说,妳觉得不好的事情,就可以不去做。读书正好可以填补那些空出来的时间。明知不好却无法止步,这是我最无法接受的说辞,其后往往还会跟着「人总要吃饭」之类的废话。NO!NO!认为错的事就不要去做,这是基本,然后才有资格谈尽力去做对的事——妳认为错的就不做,这本该简单,所以追求真理,在行动之前就有何为真理这个问题需要仔细探究,所以显然是更难的事业。

扯远了。我从来没有野心或信心改变世界。但另一方面我始终坚信每个人都能或多或少影响周遭。于是就希望组织简单的小游戏、小活动,能对那些尚在迟疑的朋友有些鼓舞作用。读书活动当然就是其中之一。

fin.

首先是被陈春成的想象力吸引住了。小时候我也是会对着阳光下的灰尘发呆的小孩,多久没有那样自顾自地幻想了呢?想象力当然是会退化的,即便刻意凝视灰尘发呆,也会发现,再也没法长时间地专注于构建一个每粒灰尘皆为星球的宇宙了。

但是——不排除是因为羡慕嫉妒作者的想象力才会这样觉得——他偷懒了,肆意挥洒想象力已经足以折服读者,所以就少了些让人感觉到辛苦的、笨拙的、真实的东西。绚丽的想象力构建出另一场更动人心弦、更跌宕起伏的邂逅,却始终没能渗透进王子和公主平淡的婚后生活里去。甚至在某些篇幅妳会感觉作者把想象力用在了为接受按部就班找理由,而我这个挑刺儿的读者,总还是期待着看到平凡日常里开出的花。

尽管如此,让我评分的话:5/5。为无拘无束的想象力喝彩,为全情投入的感受干杯;这样我们就不会永远活在遏制感受、抹杀灵感、限制自由的世界里。

fin.

咖啡毫无疑问是一种饮料;但咖啡馆里卖饮料还是卖咖啡,依然是个值得讨论的话题——不是从原教旨主义的角度。想起聊这个,是因为前几天有客人问拿铁和短笛有什么区别,我说拿铁和短笛都是浓缩加牛奶,只不过比例不同,其他诸如卡布奇诺(曾经风靡如今少有问津)、澳白之类,也是类似的概念。客人接着又问起我店里没有的橙汁美式、生椰拿铁之类新名词,然后感慨:咖啡的种类太多了。

卖饮料的咖啡馆,产品种类自然多样:加咖啡的橙汁、加咖啡的椰汁、加咖啡的石榴汁草莓汁……卖咖啡的咖啡馆也可以有不同的产品种类:单份、双份、拿铁、短笛、澳白、dirty……前者是在探索咖啡与不同食材的和谐拼搭,后者则致力于呈现咖啡细致的口感层次。只要原料优质新鲜,能打动饮者味蕾,咖啡馆没有必要千篇一律。服务小众还是大众,是个人理念和定位的问题。作为消费者,可以根据自己的需求选择相应类型的咖啡馆。在提供纷繁口味的饮料店里苛求极致口感,纯属给自己添烦恼,而在专做咖啡的店里抱怨菜单上只有咖啡与牛奶的组合,此番纠结也不必要。

fin.

到年底了,最近却不停看剧,可见咖啡馆经营大受经济环境影响。这不,刚看了部英剧:《谜探路德维希》。除了贯穿剧集的主线情节,每集一个推理故事。幽默有趣,推理也还精彩,不过算不上太严谨,比如几乎所有罪犯都很配合地坦白罪行……好吧,这样轻松的剧最适合晚上临睡前看一集,不烧脑,好入眠。

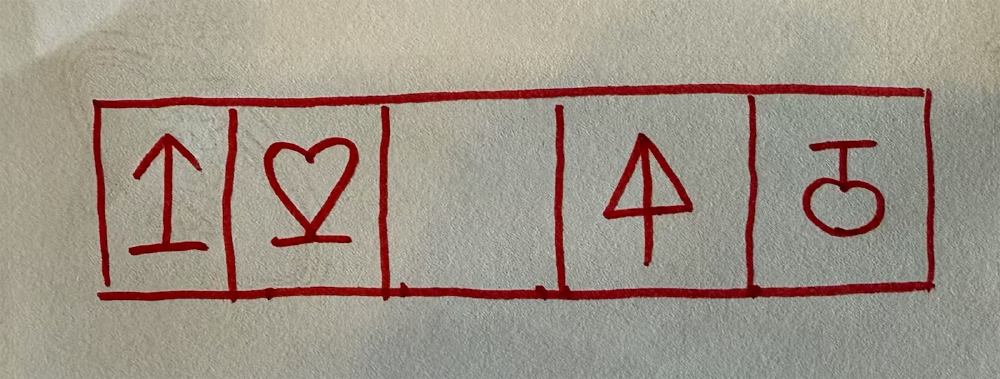

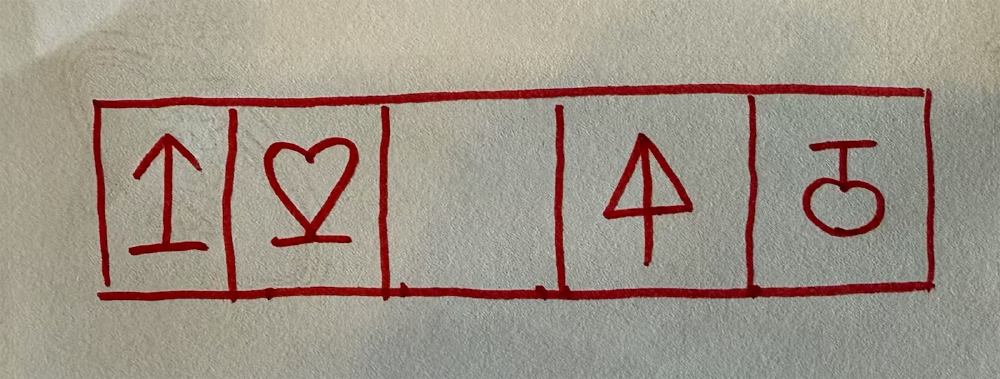

哦,剧中某一集里出现了题图中的谜题;我凭印象画的,不过不影响解谜,如果有影响也是因为我画的时候心里有答案所以让谜题变得更简单了。许是剧情提到「横向思维」提醒了我,看剧时我几乎和剧中人同时想到了答案。但把这张图上传给各家AI——Claude、ChatGPT 之类,我只有免费账号——结果是,它们对已知条件的分析都有一套,但是就在临门一脚揭晓答案的时候,妳会发现它们的推理,从方向上就错了,所以没办法给出合理的答案。看来 AI 的推理能力还是不太行吧?

fin.

用了几个晚上,看完了日剧《不合适也要有个限度》。昭和与令和,两个时代的行为思考方式如此不同。三四十年后,我们会活在什么样的社会当中?很难想象。但是,时代和人——保守一点说,至少——是相互影响和塑造的。去思考超越时代的事情或许很难,但是去爱身边具体的人却是确实可以好好去做的事情。而且,这样我们就至少可以期待未来的时代会更好。

剧中这段情节记忆犹新:父亲纠结要不要告知女儿即将死亡的消息;最终决定隐瞒,一起穿越时空去看了那个原本没法看到的未来。人终有一死,或早或晚,说什么都于事无补,或许父母能展示给子女的最好的事物,是希望、是榜样。立足当下,满怀希望,憧憬着成为更好的自己,此生确曾活过,足矣。

fin.

首先是被陈春成的想象力吸引住了。小时候我也是会对着阳光下的灰尘发呆的小孩,多久没有那样自顾自地幻想了呢?想象力当然是会退化的,即便刻意凝视灰尘发呆,也会发现,再也没法长时间地专注于构建一个每粒灰尘皆为星球的宇宙了。

但是——不排除是因为羡慕嫉妒作者的想象力才会这样觉得——他偷懒了,肆意挥洒想象力已经足以折服读者,所以就少了些让人感觉到辛苦的、笨拙的、真实的东西。绚丽的想象力构建出另一场更动人心弦、更跌宕起伏的邂逅,却始终没能渗透进王子和公主平淡的婚后生活里去。甚至在某些篇幅妳会感觉作者把想象力用在了为接受按部就班找理由,而我这个挑刺儿的读者,总还是期待着看到平凡日常里开出的花。

尽管如此,让我评分的话:5/5。为无拘无束的想象力喝彩,为全情投入的感受干杯;这样我们就不会永远活在遏制感受、抹杀灵感、限制自由的世界里。

fin.

咖啡毫无疑问是一种饮料;但咖啡馆里卖饮料还是卖咖啡,依然是个值得讨论的话题——不是从原教旨主义的角度。想起聊这个,是因为前几天有客人问拿铁和短笛有什么区别,我说拿铁和短笛都是浓缩加牛奶,只不过比例不同,其他诸如卡布奇诺(曾经风靡如今少有问津)、澳白之类,也是类似的概念。客人接着又问起我店里没有的橙汁美式、生椰拿铁之类新名词,然后感慨:咖啡的种类太多了。

卖饮料的咖啡馆,产品种类自然多样:加咖啡的橙汁、加咖啡的椰汁、加咖啡的石榴汁草莓汁……卖咖啡的咖啡馆也可以有不同的产品种类:单份、双份、拿铁、短笛、澳白、dirty……前者是在探索咖啡与不同食材的和谐拼搭,后者则致力于呈现咖啡细致的口感层次。只要原料优质新鲜,能打动饮者味蕾,咖啡馆没有必要千篇一律。服务小众还是大众,是个人理念和定位的问题。作为消费者,可以根据自己的需求选择相应类型的咖啡馆。在提供纷繁口味的饮料店里苛求极致口感,纯属给自己添烦恼,而在专做咖啡的店里抱怨菜单上只有咖啡与牛奶的组合,此番纠结也不必要。

fin.

到年底了,最近却不停看剧,可见咖啡馆经营大受经济环境影响。这不,刚看了部英剧:《谜探路德维希》。除了贯穿剧集的主线情节,每集一个推理故事。幽默有趣,推理也还精彩,不过算不上太严谨,比如几乎所有罪犯都很配合地坦白罪行……好吧,这样轻松的剧最适合晚上临睡前看一集,不烧脑,好入眠。

哦,剧中某一集里出现了题图中的谜题;我凭印象画的,不过不影响解谜,如果有影响也是因为我画的时候心里有答案所以让谜题变得更简单了。许是剧情提到「横向思维」提醒了我,看剧时我几乎和剧中人同时想到了答案。但把这张图上传给各家AI——Claude、ChatGPT 之类,我只有免费账号——结果是,它们对已知条件的分析都有一套,但是就在临门一脚揭晓答案的时候,妳会发现它们的推理,从方向上就错了,所以没办法给出合理的答案。看来 AI 的推理能力还是不太行吧?

fin.

用了几个晚上,看完了日剧《不合适也要有个限度》。昭和与令和,两个时代的行为思考方式如此不同。三四十年后,我们会活在什么样的社会当中?很难想象。但是,时代和人——保守一点说,至少——是相互影响和塑造的。去思考超越时代的事情或许很难,但是去爱身边具体的人却是确实可以好好去做的事情。而且,这样我们就至少可以期待未来的时代会更好。

剧中这段情节记忆犹新:父亲纠结要不要告知女儿即将死亡的消息;最终决定隐瞒,一起穿越时空去看了那个原本没法看到的未来。人终有一死,或早或晚,说什么都于事无补,或许父母能展示给子女的最好的事物,是希望、是榜样。立足当下,满怀希望,憧憬着成为更好的自己,此生确曾活过,足矣。

fin.

在 RSS 阅读器里读到一篇介绍「博主」的文章,点开链接跳转到了一篇微信公众号里的文章,从头翻到尾也没有发现作者的博客链接。我不确定只在微信公众号里写文章能不能被称为博主,我是说,其实妳做不了主,不是吗?被删除、被禁止关注、被封禁……妳可能觉得这些事情不会落在自己头上,但是比这些措施更温和地排挤和压制,时刻都发生在妳身上,总之妳要写它们希望妳写的内容才能在那里生存。这就是为什么我永远鼓励还在写文章的朋友们把文字存放到自己可以掌管的空间。

自建博客的确有不少困难需要克服,甚至有时会影响妳写作的心情。那就选择一个给妳足够多自主权的服务提供商,在妳想要迁移时可以不受阻碍地导出自己的数据。所以,不管是自建博客,还是使用现有服务,拥有一个自己的域名吧,这样就算是更换服务商,妳的读者依然可以通过妳自己的域名找到妳。

fin.

开咖啡馆的第二大好处——可以随意安排作息时间,这几天暂时失效了。因为楼上楼下的邻居都在装修,8点钟机器开始轰鸣,老小区红砖楼板的结构随之颤抖。解决办法就只能是我自己早睡一会了。我没去打听,仅凭瞎猜,大概反正也不买新房了,索性春节前把老房子装修一新算是提高生活品质吧。这个不太好评价,虽然我对未来的经济环境预期不佳,不过一般人总不至于倾家荡产去搞装修;把钱投在日常生活里,倒比这个时候搞投资要好得多。说到投资,有朋友跟我说看到好多新店开张,怎么还能讲经济环境不好呢?此言可就差矣,君不见这许多人,要么是原来的生计眼瞅着不行了才换条道儿试试,要么是想安顿但从毕了业就从来没机会安顿下来,误以为开家小店或许是条出路……真心祝福,但我实在乐观不起来。向来后知后觉的老街坊们都像是有了勒紧腰带的觉悟,那些在经济活动中活跃敏感的市场消费主力,还能热情高涨地持续支持新开的店铺吗?

fin.

不准确,但差不多。我还是在 RSS 阅读器里接连看到几篇「写博客 X 周年」的文章才想起自己写博客有二十年了——转瞬即逝。我写第一篇博客文章大概是在 2004 年 5、6 月份,初时无从下笔,便把动画课拉片时看的一部短片改编成了两段小故事。但是后来几次更换域名、服务器,导出、导入的时候有些损失,加之每次做这种搬迁的工作难免要回顾旧文,看了感觉羞耻的古早文章也删掉了一部分。现在难说有没有后悔的情绪,不过应该不会再做这种事了。完全不是不舍得再删,其实全部归零也无妨,只不过,删删减减,像是还在修补颜料早就干裂的自画像。

扯远了,但不算跑题。写博客当然是一种写作,不管是像我这样写自己想些什么、做些什么,还是写技术博客记录心得、制作教程。写作总归会让写作者从日常不自觉的行为和思考模式里跳出来,去和读者对话,哪怕读者就只有自己。妳会用写作,尝试着和读者沟通,挑战她也好、说服她也好……就连哪些留哪些删,这个动作,或者决定全然不删,这种态度,其实也都是沟通的一部分。或许正是二十年里的无数次和自己的沟通,让我接受了曾经的自己,找到了想成为的自己。

fin.

最近胡乱翻豆瓣,想找部剧来看。接连看到好几条评论,表达的含义类似,是说:很难理解日剧里的角色,比如《重启人生》的角色为什么重生好几次还是和相同的人做朋友,明明看上去也没有什么事情让她们建立起特别深厚的友谊,生活环境也没怎么发生大的变化;《住宅区的两人》也是,做了大学老师、插画师,为什么还待在原来的生活区,努力地学习工作不就是为了改善生活环境吗……

我不了解日本,甚至不了解这些影视剧的创作背景,不过抛开这一切,我们还是可以说,人的追求何必千篇一律?有些人觉得搬到大城市去是改善生活,有些人觉得背井离乡其实不是个好词。有些人一起经历过大风大浪,但是不知什么时候什么事也会走散,有些人莫名其妙的认识了,就平平淡淡伴在左右几十年。在讨论其他问题之前,其实一直有个被忽略的问题:我们能不能接受并且尊重他人的不同。

关于街坊邻里也写过不少次了,有必要声明一下:我不是要粉饰现状;岁月静好可以当作人生追求但远未完成,它同样需要争取、维护,甚至说更需要加倍付出努力才行。因为若是一心只想拼搏进取、进大厂、住大房子、换大城市,我倒不认为这些是绝对错的,但妳得承认这样很容易就成了牛马。但若是把理想定为住在小社区,结识有限但具体的人,过自得其乐的小生活,代表着妳是笃定了想做个普普通通的人,而做了人,妳就会想做公民了。做公民,这条路肯定是更难的。

《住宅区的两人》我才只看了一集,作为咖啡师,我不会像剧中的阿奈这样冲咖啡,注水太靠边缘的话,水流会不参与萃取而直接流走,闭着眼睛数秒而不观察粉层状态也会导致……啊,我真扫兴,自己在家做的话,妳会喜欢这种低萃取率的咖啡也不一定。人生只有一次,怎样都试一下怕什么呢。

fin.

「还是妳的叙利亚风格」,老顾客花了好久终于找到了新店地址,进门后对我这样感慨。虽然在我的设计思路里,这次装修加入了很多中式元素,想营造一种近似于禅的意境,不过这不是重点,我这个年纪已经不会因为被误解而专门写篇文章来排解。重点是「叙利亚风格」真的不是一个合适的称呼。

就像有装修设计里有中式、日式风格一样,叙利亚悠久历史,的确也有叙利亚风格——色彩明快、光洁的瓷砖、纷繁花纹的挂毯、吊灯、花瓶……当然,不能要求所有人都了解这些。但是,显然大家却都知道作为流行语的所谓叙利亚风格——战火造成的简陋的、破损的景象。拿别人的苦难来调侃,实在不合适。

说完重点再回过头来聊聊设计。几个月前,我店旁边的街上开了一间餐馆,拆开的纸箱展平了订在大白墙上,毛笔歪扭地写了几个本地方言发音的、读不通顺的大字。我猜设计者——如果有设计的话——或许把在社交平台上看到的时下流行的店面设计归纳为破败,然后做了一个自己版本的破败出来。结果显而易见,没人喜欢在令人不适的地方久留,更别提用餐;这家店已经关张。

空间的氛围来自背后理念的传递。为什么同样是大白墙或裸砖墙,有的让人感觉舒适自在,有的却让人不安?原因往往就在设计师的态度和表达。活跃的人传递热情,缜密的人表达冷静。而缺少关怀的人、用刻板印象和简单标签来看待世界的人,只能展示麻木。

fin.

之前常对女儿说,要过不后悔的人生。我当然也是这样自我要求的。不过逐渐意识到,不后悔的字面意思过于简单,而潜在含义又太多,就这么随口说出来,实在太草率了。尤其对年轻人,不后悔其实是更容易的事——相比反省而言。

仔细想来,我想传达的无外乎还是:「人生在世,要活得无愧于说:此生确曾活过」。这样的人生之所以不后悔,不是倔强地拒绝反省,而是在抉择之前保持自我觉察,追问自己的真实心意,明确要承担的后果。不是无视过错,而是在犯错之后正视、接纳不完美的自己,从错误中汲取教训。行动之前深思熟虑,行动之后坦然面对。

说得再详细也不够,人生总要自己踩实了脚步真正活过一回才能透彻。从这个角度来说,女儿倒也不必太在意我的意见吧,只要妳也在找自己的路就好。

fin.

我是工作狂,但是工作忙碌到一整天没法自顾的时候,总感觉这一天像是虚度了。我当然喜欢自己的工作,所以也很困惑,为什么做喜欢的工作还会感觉虚度光阴?

晚上下班去接女儿放学,一路听她叽叽喳喳,回家洗漱结束,坐在床头,说服自己再看一部电影吧,就看了这部《荒野机器人》。机器人和野生动物交朋友,说实话,有点低龄向,不过 100 分钟的观影时间不会感觉虚度。说起来,电影里的机器人萝斯开头时也是满脑子想着工作,在学会用心而不是用大脑来看待世界之后,它的时间才真正有了价值,不管是快乐、满足还是思念、寂寞。电影里有一个小细节,从小灰雁还在蛋壳里到它飞在天上,几次用萝斯的机器人视角记录下一系列成长画面;这种亲情的关切真的很令人感动。

回到自己身上,再热爱的工作,如果忙碌到无法用心去感受,也会变成负担。活着就要用心感受,或者说,用心感受才是活着。

fin.

前几天读到「唯因是梦,尤需真活」,今天读到《健康学习到150岁 - 人体系统调优不完全指南》。如果一件事不利于养生,但对「真活」有益,我肯定还是义无反顾地去做——否则怎么算的上真活,半吊子罢了。既如此又何苦费心养生?我倒不至于专和自己的健康做对,想起小时候在漫画书里读到过《世说新语》的片段:

许掾好游山水,而体便登陟。时人云:「许非徒有胜情,实有济胜之具。」

《世说新语·栖逸》

许询喜欢游玩,也有一副强健的体魄能支持他登山涉水。我对自己的身体也是这种期望。不作践身体、适时运动和放松,为那些配得上「真活」的时刻积蓄体力;说白了,健康长寿不是我的追求,我的养生,只是提醒自己避免不健康。

fin.

无意间看到一个干支纪年和节气相关的机器人账号,心里就想:这些信息或许在文化传承上有些价值,但对现代人还有什么其他意义呢?除了有些人会根据节气调整作息来养生之外,我真的想不出什么理由让人多记一份历法。

再去深究时发现,历法背后其实是天体运算,试着搞明白月相计算的时候,我想到个点子:emoji 图标里不是也有月相吗,可以计算出当前月相然后输出一个相应的 emoji,再花一些时间甚至可以用几个 emoji( 🌞 🌍 🌓 )把太阳、地球、月球的实时位置关系粗略地呈现出来。

嗯,我写这些的时候是想把那份兴高采烈传达给妳的,但是写完也意识到了,的确挺无聊。不过,通过计算能知道曾经「举杯邀明月,对影成三人」的李白,出生的那天月亮 40.8% 的区域被照亮,月相是娥眉月 🌒 ……对我来说还是很能产生些遐想的。千百年过去了,月球改变了多少呢?现代世界到处灯火通明,很难见到月光照出的自己的影子了,所以看到影子,我们第一个想到的也不会是月亮;对古时的人们来说,月亮多有存在感啊!是不是现代人的心性难得空明也就是因为早已忘了天空中的月亮呢?

fin.

Ironben 谈到 Essay 社区的由来:

Essay 最初源于一个想法:AI 模型就是我们这个世界的缩影,从今往后,会不断吸收我们产生的数据, 如果有一个公开的地方能记录我的所见所闻所想,我存在事实就会永远被人工智能留下。但自己文笔不好,每次写博客都没能坚持下来,所以 Essay 上线了。最初的想法无从验证,但我想就这么一直写,漫无目的写,寥寥几笔也行,记录我见过的景,遇到的人,读过的书、听过的歌、看过的电影、闪过的念头…,往后每年将一整年的记录打印成册保存下来。

可能某天,会有人读到我的文字,脑子里会见到我见过的景,遇到我遇见过的人、读到我读过的书…,无论我在还是不在。

乍听颇有些浪漫,类似之前听过的,构成人体的原子都来自死去的恒星。不过,以我的粗浅了解:AI 输出的文字基于概率,「我」后边是跟着「爱」还是「饿」,是它统计数据库里的样本计算出来的最可能的选项。妳写的东西的确是会影响 AI 表现,但人类可以自傲的是,活出,另一种,可能性,而不是重走过往所有人生样本统计出来的最可能的选项。妳存在过,何必期待被人工智能留下?留些空间给后人想象吧:曾经有个人活过,那是一段人工智能无法记录的鲜活人生。

所以文笔好不好有什么重要呢?Essay 里可以写的东西,博客都可以写,「就这么一直写,漫无目的地写,寥寥几笔也行,记录我见过的景,遇到的人,读过的书、听过的歌、看过的电影、闪过的念头」。

fin.

前几天店里有两个年轻朋友聊天时起了点小争执,都认为对方是被洗了脑,而且都劝对方要学会独立思考……悄悄旁听他们对话的过程是很有乐趣的。不过我在心里也开始思考,到底什么才是独立思考呢?如何才能做到独立思考?

其实我有时会觉得思考这个词被神化了,多么独特的能力似的——不过或许这也说明思考的稀缺吧。而我希望每个人都知道,思考并不是凭空诞生又独立存在的能力,也不是上天赋予给了少数人的。谁都可以思考。要评价中国正在和已经发生的一些事情,我们要做的是把事实真相、来龙去脉,一件一件挖掘出来,摊开在眼前,结论和观点,不需要什么高深莫测的思考,可以说自然而然地就会浮现出来。

说回独立思考这个概念吧。限于能力,很多概念我总结不出,只能用排除法来接近。我现在知道的是,独立思考虽然强调独立,但固执己见肯定也不算独立思考,听取别人的观点并且去了解不同观点背后的依据,为自己的独立思考搜集材料怎会嫌多;抱着结论不放肯定也不算独立思考,随着我们搜集、整理、归纳资料的能力和收获的变化,结论难免会有不同,保持开放的心态去认识这些变化也该是独立思考的一部分吧。

fin.

我一直和家人使用 iCloud 共享相册来备份一些合照,每个人用自己手机拍摄的照片汇总起来就有了更完整视角的记录,它又不占用自己手机和 iCloud 的空间,所以算是挺实用的方法。而且,如果想把共享相册临时分享给其他人查看,只需打开相册的公共网站开关,就能得到一个网址,通过浏览器就能查看相册。前几天有这样的需要,于是复制了链接发过去,结果对方反馈说浏览器里显示的是 iCloud 找不到该网页。我这才后知后觉地知道,原来早在 2022 年就有网友发现「由于当地法规,这个功能在中国不再可用」了。

fin.

工作起来虽然依旧感觉不吃力,说实话生意就那样而已原本就也累不着我,但是最近每天早上起床都感觉,经过一夜自认还算高质量的睡眠之后,竟然时常都恢复不到充沛昂扬的状态。不求如年轻时那般鲤鱼打挺一跃而起,但就连前些年伸个懒腰就能赶紧爬起来去做睡前已计划好的事的那种劲头,现在似乎也都消散无踪了。这就有些令我苦恼!妳想,这不就类似于打开手机的状态页面,猛然发现电池健康度已经不到 90% 了;一时间倒也说不上就有严重影响,但总归是不如以前了吧!

回看我的博客,想必会看到好多关于衰老的记录。今天发现这个地方变了,明天发现那个地方不如从前。呜呼,希望在我整理思绪写下这些问题的同时,也能获得些觉悟:如何去改善现状或者如何与之共存。

fin.

我店里的咖啡偶尔会被新来的客人抱怨寡淡。我不介意被批评,但要做解释说来话太长。想起一件不相干的事,朋友曾跟我讲过的遭遇,他带了一些包装精美的礼品去探望亲戚时,对方带着满脸亲切的笑容说他怎么这么虚伪。那个亲戚显然是望文生义了,或许是「精美包装」和「务虚」之间的联想让虚伪这个词脱口而出,我们都知道,他想说的很可能是「客套」。近二十年工龄的咖啡师还是有这点信心的:此处的「寡淡」和「虚伪」情况类似。倒不是说这评价当中不含批评成分,但我猜客人要批评的是浓度淡而不是风味寡。

所谓浓度淡,是刻意为之。如果对我有些了解,大概会知道我向来主张清淡饮食来保持味觉敏锐。每天都喝的咖啡,自然更没道理做得过分浓烈。而且这份主张有客观标准:通过调整研磨度和萃取曲线等方式,确保咖啡的 TDS 浓度始终保持在 1.2% 左右。这个浓度值或许和流行的商业咖啡品牌的出品相比是低的,但就欣赏咖啡风味而言,则更适宜。简单说,他人口中的淡,其实是我主张的适宜浓度。在合适的萃取程度下,让一杯咖啡的浓度保持在 1.2% 左右,不但不「寡」,且正适合风味舒展,呈现分明层次。更高浓度的确能让舌头体会更集中、强烈的感受,或许这很能顺应当下生活的快节奏,不必特地分心去辨析饮品中的风味层次,只管享受刺激。但浓度过高必然导致的苦味,是我极力避免的,更别提一味追求高浓度就很容易出现过度萃取的问题……

而且,还是会有人愿意慢下来放松身心的吧,我把店铺开在二楼,一楼只留一个不起眼的门洞,搞得不少新客人找不到地址,也正是为了提供这样的场所。所以这里的咖啡不应该是浓烈到会让人无法松弛神经的。咖啡不是非得喝出什么风味才好;从淡雅的咖啡中品尝千般滋味,在宁静生活中感受喜怒哀乐,都是我想传达的态度。

fin.

这个借助 AI 实时将生活场景转换为旁白的项目给我的感受是,听着 AI 平淡的语调不间断地描述自己眼前的景象——不见得准确,甚至可能有些离谱——可以说有一种荒诞的趣味,像是走进了黑色幽默电影里。

科技爱好者周刊第 316 期在介绍这个项目时提到了特德·姜的一篇小说《你一生的故事》(Story of your Life),不过我想到的是特德·姜的另一篇小说《双面真相》(The Truth of Fact, the Truth of Feeling)。

「二十世纪九十年代末,我听过一次报告,主题是个人计算的未来。发言人指出,有一天,对你生命中的每个时刻进行连续不断的视频记录将成为可能。这是个大胆的主张——当时,硬盘空间昂贵得不适合存储视频——可我发觉他说得没错:最终你可以记录一切。尽管我不知道会以什么形式实现,但我觉得它一定会对人类心智产生深远影响。理智上,我们知道记忆并不可靠,但我们很少去质疑它。拥有真正准确的记忆会对我们产生怎样的影响呢?」

《双面真相》后记

fin.

相比于网络上随处可见的「弄懂 XXX 读这篇文章就够了」一类标题,我自然更欣赏李如一兄截然相反的表述:要理解 Dynamicland 读这些书是不够的。重点不在于几篇文章或者几本书才够,而是或许多少篇多少本都不够。这和人人都能理解新事物并不矛盾,只要不把理解当作一种固定状态而是当作一种持续着的进程就可以。

fin.

小时候听故事,结局总是皆大欢喜,故事里的角色「从此过上了幸福的生活」,而幸福的生活是什么样子,不曾在故事里见过。于是等到稍长大些,便认为所谓幸福生活,或许比艰难险阻要无聊得多吧,才以至于担心讲出来太枯燥。当我在生活里终于领略了快乐,想把它长久留住,才知道故事里避而不谈幸福,是因为它需要时常自省、用心经营,如此琐碎复杂,不适合放进故事里。

在另一些故事里,刻骨铭心地痛过之后,转眼已过多年,那些曾经撕心裂肺的伤痛,似乎只给故事中的角色增添了胸襟与智慧。以前我会对此耿耿于怀,为什么像是什么也没发生过,为什么没在最悲伤的那刻一死了之;忿忿然以至无暇多想,故事里的人是怎样扛住苦痛活了下来。现在想来那是怎样的时光啊,除了忍受,再无他法;也正因没别的应对,在外人眼里才像是只在转瞬间。

fin.

不记得为什么把Apple Watch丢在床头有一阵子没戴了,所以当它轻轻震动,我抬起手腕却没看到有新消息的时候,大脑用了好几秒才反应过来是怎么回事,然后一瞬间仿佛穿越了时间,回到小时候——某个下午,和煦的阳光穿过玻璃打到窗台边兰花的半边叶子上,像有重量似的,压得一根兰花叶子上下摆动;我盯着那叶子出神,渐渐才听到钟表滴答走时的声响;转头望室内看,靠墙的条案上摆着座钟,条案旁是歪着头靠在沙发上打盹的外公;我侧耳听他的呼吸,平稳而轻柔;突然座钟深处一阵齿轮的咔哒咔哒声打破了安静,接着是咚的一声,我看向表盘……下午一点半,手表沿袭了座钟的整点和半点报时功能,但可能永远也无法像座钟那样,在那一瞬间把周遭人全都连在一起。

fin.

读到张爱玲的一篇文章,开篇就写:「用洋人看京戏的眼光来看看中国的一切,也不失为一桩有意味的事。」想起这些年我常被人说成装外宾,此时也释然了。

多数的年轻人爱中国而不知道他们所爱的究竟是一些什么东西。无条件的爱是可钦佩的——唯一的危险就是:迟早理想要撞着了现实,每每使他们倒抽一口凉气,把心渐渐冷了。我们不幸生活于中国人之间,比不得华侨,可以一辈子安全地隔着适当的距离崇拜着神圣的祖国。那么,索性看个仔细罢!用洋人看京戏的眼光来观光一番罢。有了惊讶与眩异,才有明了,才有靠得住的爱。

张爱玲《洋人看京戏及其他》

1940年代的文章,此时读来并不觉得过时。我想这和鲁迅先生「从来如此便对吗」的发问也相通。并不是遵守从来就有的规矩不做所谓外宾才是对的,「有了惊讶与眩异,才有明了,才有靠得住的爱」。

fin.

黑塞这本《悉达多》开篇不久,写到悉达多不无嘲讽地说佛陀的「学说中最优秀的成果,我们早就品尝过了」,我就开始觉得有些讨厌。随后,这位悉达多又多次表现出对人、对事、对世界运行的方式的蔑视,仿佛他已经看透了一切,众人皆醉他独醒,但现实是,他一次次以为自己的内心什么死去了、什么新生了,然而还是会一次次重蹈覆辙。随着阅读进度增加,书本像是会聆听,把我心里的那些蔑视和嘲讽,逐个化解。从某个段落开始,悉达多从天赋过人的年轻婆罗门,变成了芸芸众生中的一个,然后又从这样的一个普通人,更具体些,成了我自己。芸芸众生值得同情,而我自己,我当然是想说我能理解。不过,当我想说能理解的时候,当我想说读懂了《悉达多》的时候,不正是回到了它的开篇吗?就像是在说这本书的「学说中最优秀的成果,我们早就品尝过了」。

悉达多年轻时就离开了家,几乎经历了一生的时间,在老年时,因为自己的孩子的离开,才终于想起当年自己的离开或许也给自己的父母带来了痛苦。可见,有些事情,宏大的学说当中根本没有提及;但这些事情正是人生的重要组成部分。即便不谈这些疏漏之处,学说本身也无法代替经历和体验,读书,的确有时候让我感受到内心有什么东西死去了、有什么东西获得了新生,有些东西融入了血液成为我的一部分,但是当我遇到具体的事件,能否被这些所学指引着去行动?能否坚定地遵循指引而没有精神上的痛苦?我没有答案,只能去把人生过一遍。

fin.

小时候看电视剧,里面各行各业的角色,都对自己正在做的事情特别当回事。比如说片儿警吧,总见他们一边说话一边整理警服,一刻也不愿多耽搁似的,东街转一圈西家回个访;还有老师,不光是电视剧里,现实中成绩不错但有些顽劣的我,也真的被老师叫到办公室去从头至尾被监督着写过作业。可如今,少见把工作当志业的人了。

可能有人会因此得出错误结论,认为过去人们都穷的时候,生活得才能那样淳朴。我不想用什么地方的人既富裕又生活得恬静来反驳——因为这样就难免要陷入爱不爱国、是不是外国走狗的无聊争辩当中去了。过去之所以有那种生活状态,难道不是因为人们心中有希望吗?每个人都不单相信,而且眼见着自己和身边的人,通过踏踏实实地生活和工作,越来越好了起来。而如今,人们心中的希望减弱了,如果不是已经绝望的话。

所以,当我在网上看到几乎全体中国人每天都要吃的食用油出了问题,却还有人悠哉悠哉地评论说「中储粮的油本身又没问题」,仿佛是在讨论远在天边和自己毫无关系的事,我在出离愤怒的边缘突然又释然了。这些人,如果有权利去为自己的健康讨要说法,如果有权利要求涉事企业,即便是央企,站出来低头认错、道歉并接受法律制裁,甚至有权利要求获得经济赔偿,他们是不会对自己的受伤害如此淡定的,他们也不会故作理性实则冷漠地说责任在运输司机。然而,现实是,他们已经在过往的经历当中消磨掉了这些原本正常的、支撑着人之为人的、被叫做希望的东西。虽然是自己的生活,但却又好像全都是束手无策的事情,那就冷眼看吧——这些人大抵如此。

虽然都是可怜人,但我还要说,这就是人们经常提及的:平庸之恶。洞庭湖堤坝的溃烂又何尝没有平庸之恶的影响?上游强降雨不是没有天气预报,堤坝防护在这个季节理应有应急预案,可现实情况是,身在其职的人似乎并没着急,堤坝孔眼冒水还是放牛的人发现的,而所谓的应急措施,即便我这种非专业人士也一眼就能看出缺乏常识之处……这是有多少人在冷眼看啊!

多想象一下自己心里的简单的理想生活吧,或许只是踏实工作换得衣食无忧、体面有尊严,或许只是人与人之间相互关照……到底,是什么让我们对自己的生活束手无策呢?是什么挡在我们和理想生活之间呢?

fin.