购买了 Mac Book Air

很早就想更换笔记本了,之前的笔记本是 2013 年在北安买的 Dell 灵越,由于主力机是台式机,所以这台笔记本用的也不多,后来就沦为孩子们的动画片播放器了。

十一年过去了,这台戴尔笔记本俨然已经老旧,已经不适合做开发工作了,所以决定换了它,就让它安心地当个播放器吧。

再有一周多点就要放寒假了,神兽出笼根本无法工作,现在入手了新笔记本,到时就可以背起电脑找个清静的地方继续干活了。

第一次用 Mac Book,系统还不太熟悉,不过用起来感觉还不错。

很早就想更换笔记本了,之前的笔记本是 2013 年在北安买的 Dell 灵越,由于主力机是台式机,所以这台笔记本用的也不多,后来就沦为孩子们的动画片播放器了。

十一年过去了,这台戴尔笔记本俨然已经老旧,已经不适合做开发工作了,所以决定换了它,就让它安心地当个播放器吧。

再有一周多点就要放寒假了,神兽出笼根本无法工作,现在入手了新笔记本,到时就可以背起电脑找个清静的地方继续干活了。

第一次用 Mac Book,系统还不太熟悉,不过用起来感觉还不错。

这些年,我一共面试了四次 Facebook/Meta。虽然都未成功,但收获颇多。Facebook 于 2021 年 10 月 28 日更名为 Meta,以下统一称为 Meta。

Facebook, Inc. has been renamed and rebranded as Meta as of October 28, 2021. The name change reflects the company’s growing ambitions beyond social media and its focus on building the metaverse, a virtual world where people work, play, learn and connect with their friends and family.

Facebook, Inc. 于 2021 年 10 月 28 日正式更名为 Meta,反映了公司在社交媒体之外日益扩展的抱负,以及对构建“元宇宙”的专注。元宇宙是一个虚拟世界,人们可以在其中工作、娱乐、学习,并与朋友和家人连接。

如果你是在2022年11月入职,那么到现在你的入职股票已经翻了6倍。疫情那两年,老扎因为全力推进元宇宙/Metaverse项目导致股价大幅下跌,不过他后来承认了这一战略的错误,并开始转向布局AI大模型,从而推动了股价的强势回升。

2010年3月初,我刚提交博士论文,正在等待答辩。这时收到来自美国Meta猎头的面试邀请。简单了解情况后,约定了第一轮Coding面试。当时我身处英国卢顿/Luton,住在一间简陋的出租房里,与四五个同学合租。

虽然Meta在2004年(我出国那一年:当年出国到英国的学习打工生活(大二大三) | 苦逼的学生时代)成立,并在2008年Facebook Beta改版后进入快速发展期,但2010年的Meta仍算是早期阶段。那时Meta在英国尚未设立办公室,职位是面向美国的。如果通过第一轮,将会被邀请赴美参加后续面试。

第一轮面试的时间是2010年4月1日上午11:30 PDT,通过手机语音和在线代码协作网站(collabedit.com)进行。

可惜,我因两点原因未能通过:

这次面试的职位级别是E3。该面试详细记录于这里。

第二次是2019年找工作时进行的。当时,我在英国剑桥的美国通用电气/General Electric公司工作。第一轮通过Meta自研的在线协作工具(bluejeans.com)进行,内容是两道LeetCode原题(难度中等)。

这一年开始,我在面试中主要使用C++。我觉得选择这门语言对面试有加分作用,因为C++的STL提供了丰富的数据结构和常用算法,同时相比Python,它不至于过于“傻瓜化”。不过,要在面试中用好C++,仍需要多加练习,特别是熟练掌握STL的使用,并避免C++中常见的陷阱,比如整数溢出和指针操作等问题。

第一轮时间:2019年6月3日下午1:00 BST。第一轮通过后,猎头专门打电话给我提供反馈,并安排了终面,地点是Meta伦敦办公室。这是我唯一一次访问Meta伦敦办公室,还在公司的餐厅用餐。对Meta食堂真是印象深刻。

终面时间:2019年7月26日上午11:45 BST。我从Huntingdon火车站乘火车到伦敦国王十字Kings Cross火车站,Meta报销了往返火车票。这次面试的职位级别是E4。

反馈是我的系统设计(System Design)能力不足。当时的Coding面试直接在白板上写代码,这种方式较容易出错且耗时,需要提前练习。记得有一道题是:下一个排列/Next Permutation。很多人认为,如果没有事先见过这题,在面试时很难迅速想出解法。

在Behavior那一轮面试还给了一题力扣Easy题做热身。

以前写过博文详细分享了:

疫情期间,我加入了剑桥的Amazon AWS S3团队,但因On Call压力大,开始在下半年寻找新机会。Meta再次联系了我。

第一轮时间:2020年9月4日下午1:00 BST,两道中等难度的LeetCode原题。

终面时间:2020年11月5日上午10:00 GMT。疫情后,大厂终面基本转为线上。

我还专门买了白板,Meta为此报销费用。在系统设计面试那轮,我就直接在白板上画设计图。这白板在后来也是发挥了很大的作用:写在教娃编程700天, what’s next?

这次面试的职位级别是E5。反馈再次指出我的系统设计能力不足,但评价接近E5,处于E4和E5的边缘。也不知道是不是因为当时我在AWS S3团队,系统设计那一轮问了一个文件存储系统的设计。

今年,我在面试Google时也顺便投递了Meta。这次的职位级别是E6(Staff Enterprise Engineer),因此终面增加了一轮产品设计(Product Design)。

级别越高,期待你的Scope就越大,毕竟能力越大,责任越大嘛。初级别(Graduate/Entry)级别的只需要完成指定的任务即可,高级别的工程师得自己找活协调资源思考等。

遗憾的是,我对这一轮的题型完全不熟,未能通过。不过值得欣慰的是,这次系统设计(E6级别)已达标。

第一轮Coding部分依然是两道中等难度的力扣/Leetcode原题。

Coding对我来说相对轻松,我一般对这一轮都相对自信,也不需要特别的准备(因为平时每天都在刷题),面试过程中就能主导面试,关键点包括:

在某轮Coding面试中,我因解题太快,还被面试官临时加了一道题(既然我们还有时间,再给你一题),在40分钟内完美解决了三道中等难度题目。

终面安排:分两天进行五轮面试,包括:

一个技巧就是你一定要一直讲,千万不要让面试官来lead。这一次产品设计因为不熟悉,所以得到的反馈之一就是面试官说他大部分时间需要主导面试(lead the conversation)。

虽然这些年尝试了四次都未成功,但每次面试都学到了很多。失败的主要原因之一是每次面试都尝试更高的级别,但实力尚未完全达标。换工作通常会有溢价Offer,但前提是水平不能差距太大。通过这些经历,我对自己的能力和不足有了更清晰的认识,为未来继续努力提供了方向。

Meta的面试冷冻期为12个月,所以你每年都可以尝试一次。我这四次面试的目标级别逐次提高,也说明了这些年我一直在不断学习和进步。通过面试,不仅可以挑战自我,还能清楚地了解自己的能力和不足之处。

| 第几次面试 | 时间 | 结果/反馈 | 级别 | 面试方式 |

|---|---|---|---|---|

| 一 | 2010年4月1日上午11:30 PDT | 第一轮未通过,算法复杂度回答错误,使用Pascal语言吃亏 | E3 | 在线:电话,collabedit.com |

| 二 | Coding:2019年6月3日下午1:00 BST

终面:2019年7月26日上午11:45 BST |

系统设计能力不足 | E4 | 第一轮在线 Bluejeans,终面Onsite在Meta的伦敦办公室 |

| 三 | Coding:2020年9月4日下午1:00 BST

终面:2020年11月5日上午10:00 GMT |

系统设计能力不足,接近E5级别 | E5 | 在线 Bluejeans + Coderpad |

| 四 | Coding:2024年9月24日下午12点 BST

Coding:2024年10月3日下午4:00 产品设计:2024年10月3日下午2:00 其它三轮:2024年10月8日下午12:15 |

产品设计未通过,系统设计达标(E6级别) | E6 | 在线 Zoom + Coderpad |

我感觉这些年Meta的Coding面试基本上都是力扣原题,刷力扣Meta过去6个月出现的题就可以:面试刷题更像是一种服从性测试

Meta是所有大厂还专门为求职者搞了一个刷题网站的,非常佩服,感觉它家就怕你不刷题。

大厂的软件工程师级别比较:Meta/微软/亚马逊/谷歌 (levels.fyi)。

软件工程师的级别越上去, 编程能力的要求并不需要线性增长。最主要的还是系统设计。说说软件工程师的职位头衔(Title)和级别

英文:Four Facebook/Meta Interview Experiences

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

这本书定位很好,结构有水平,内容也恰当。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

这本书定位很好,结构有水平,内容也恰当。

一本吹水的理论书,大部分内容可以 AI 来写,对实践没有用,水 PPT 也许有点用的,但现在都不水 PPT 了,所以没什么意思。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐ 6 / 10

不知道 Frida 是啥翻看的,对无源码修改安卓 App 有点用。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐ 6 / 10

内容有点旧,过去算本好书,现在没什么用。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐ 6 / 10

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 / 10

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 9 / 10

不知开篇为何引用了一首唐诗译作,英国诗人也喜欢过李白的诗,翻译为:

如果你问我,为何居住在青山中。 我会默默地笑,我的灵魂宁静。 盛开的桃花追随着流动的水, 在尘世之外,有另一片天地。

原诗是:

问余何意栖碧山,笑而不答心自闲。 桃花流水窅然去,别有天地非人间。

“窅” 读为 “yǎo”,基本字义是眼睛眍进去,喻深远,“窅然”用来描绘桃花流水渐渐远去的状态,给人一种悠远、深邃的感觉。在此,翻译者似译出来不同的心境,至少我感受到的李白表达的是内心的追求,宁静是少有读出的。

孤独如同我的渴望, 我没有女儿。 我不会死于火,我 会死于水。

况吾时与命,

蹇舛不足恃。

——白居易《初入峡有感》

作于819年

在网上找了一段他人的翻译:

白居易,开始谢顶的老政客, 有何用? 我想起你 不安地进入长江峡谷, 被拖曳着穿越激流而上 为了官职或其他 去忠州城。 你到达时,我猜 天都黑了。 但现在是1960年,又将是春天了, 明尼阿波利斯高耸的岩石, 堆垒起我自己的 竹索和水的昏黑暮色。 元稹在哪里,这位你钟爱的朋友? 大海在哪里,那曾终结中西部所有孤独的 大海?明尼阿波利斯在哪里?我什么都看不见 除了这棵随冬天变黑的可怕的橡树。 你是否找到了群山之外隔绝尘世的人们的城池? 或者说,你已把这根磨损的残绳的一端 紧握了一千年?

还有 张文武/译:

白居易,你这开始秃顶的老政治家啊, 有什么用呢? 我想起了 不安地进入三峡的你, 为了那一官半职 坐在被拉着逆流而上的船上, 奔赴忠州城。 我猜你到那儿的时候 天已经黑了。 而现在是1960年,眼看又是春天了, 明尼阿波利斯高高的岩石, 带来了我自己幽暗的黄昏, 竹索和水的黄昏。 你的好友元稹在哪里? 那曾经将整个中西部的孤独都带走了的 大海在哪里?明尼阿波利斯在哪里?除了这棵 因为冬天的到来而变黑的可怕的橡树,我什么都看不见。 你找到群山之外那座沦落人的城市了吗? 抑或是,将一根已然磨损的绳子的一端 握了一千年? (2007-11-23 03:03:39)

原诗:

As I Step Over A Puddle At The End Of Winter, I Think Of An Ancient Chinese Governor by James Wright And how can I, born in evil days And fresh from failure, ask a kindness of Fate? – Written A.D. 819 Po Chu-i, balding old politician, What’s the use? I think of you, Uneasily entering the gorges of the Yang-Tze, When you were being towed up the rapids Toward some political job or other In the city of Chungshou. You made it, I guess, By dark. But it is 1960, it is almost spring again, And the tall rocks of Minneapolis Build me my own black twilight Of bamboo ropes and waters. Where is Yuan Chen, the friend you loved? Where is the sea, that once solved the whole loneliness Of the Midwest?Where is Minneapolis? I can see nothing But the great terrible oak tree darkening with winter. Did you find the city of isolated men beyond mountains? Or have you been holding the end of a frayed rope For a thousand years?

现在已无人读诗,但依然有诗人。

诗歌是现实的犁耙,诗人是犁田的人。

过去不够碎,现实之土在诗人词汇的翻耙下熠熠生辉,如今现实稀碎,诗歌亦可用来弥合罅隙的流光。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

Clojure 是种 JVM 语言,但它的语法是 lisp,这样看来,它即没有 Java 那么累赘,又利用了 JVM 这个经过检验的中间平台。于是 Clojure 成为了掌握 lisp 又想利用 Java 生态的人的选择。

这种第一印象还是有点绕,但真实世界中,有不少 clojure 的应用。比如 LightTable,你很难想象 clojure 居然做了一个基础的编辑器,以及还有 clojure web 等好看的书。

本书一上来准备好环境后,就直接来了一个 WEB API 项目,可谓很实用,同时你发现 lisp 的表达甚至比 Python 还要紧凑简洁,当你在书写属性前习惯打一个:号时,你是否想起来 Vue 的运算属性也是这个写法,是不是其灵感来源?一旦你掌握了它,那也是一把好用的武器。

但基于国内环境,本书还是属于“没有优先级,有空老来看”系列。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 / 10

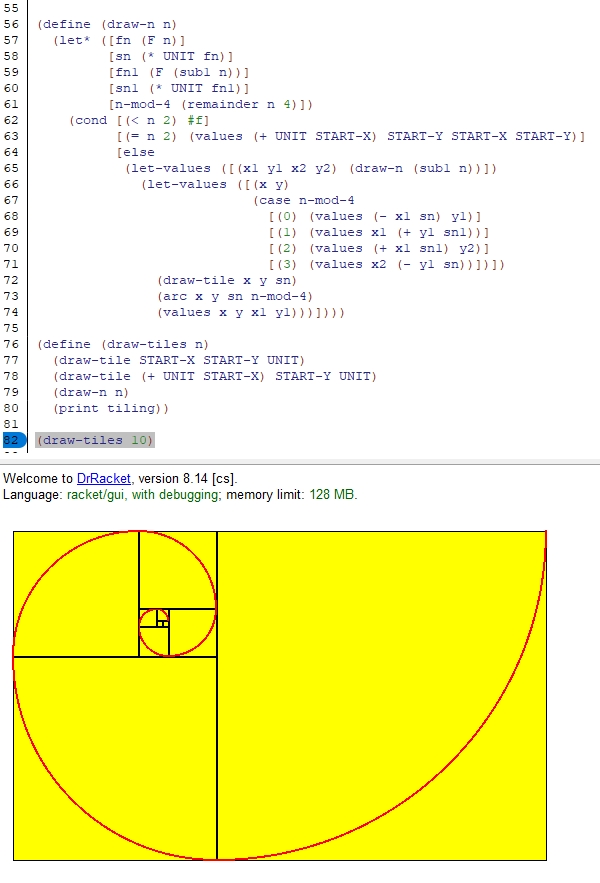

Racket 的优势是,将 lisp + 常用数据类型 + 绘图 + GUI,因此可以很方便做出很多 2D 图形游戏。

适合作为讲述通用编程思想的语言。

在实战中,lisp 的表达能力确实强于 python、js,但 Python 视觉上更简洁,少了许多视觉障碍,而 Js 也可能是最开始学的 C 教学的缘故,大家也习惯大括号。

主要内容:讲解了 lisp 基础,比如

很多 Python 书也是这种思路了。

本书的最大特点就和 Racket 一样,非常学术,实现了扑克牌游戏、A* 算法、Dijkstra 算法、八皇后问题、数独,甚至还有我喜欢的 15-Puzzle,也是用 A* 搞定的。

Racket 就像一个老教授或一个顶级 Geek 一样,可以实现一切算法。但将 Racket 用到 Real world 中,会遇到现实粗砺的坑,现实会用人性打败他,会用数据量打败它,会用缺少必要中间件、分布式组件打败它,让 Racket 呆在它的教学领域是最好的选择。

精通的 Racket,能很快适应现代语言的基础特性,毕竟编程语言的爷爷在这里,比如新语言中出现 match 等,而反过来就不成立。

在 Facebook/Meta 的软件工程师(包括站点可靠性工程师SRE和企业工程师EE)的面试中,产品设计/Product Design和系统设计/System Design起着比较相当重要的作用。

一般来说,编程面试(Coding Interviews)和行为规范面试(Behavior,考查是否和公司的文化价值观一致)是最基本的要求,而设计能力(系统设计或者产品设计)才是决定给你Offer的级别。

关键方法:CIRCLES 等框架(考虑用户、想象场景、需求、削减和确定优先级、列出解决方案、评估权衡、总结)。

关键方法:使用 RESIST(需求、估计、存储、接口、可扩展性和权衡)等框架,并专注于应对技术挑战。

Meta 猎头:

本次面试将重点关注系统设计和架构——考虑分布式系统和 API——非常注重构建/实现结构/产品。问题的一个示例:您将如何构建一个处理数百万同时连接用户的聊天系统?请务必非常透彻地解释,我们通常在白板上寻找一个方框和箭头图。

我还附上了几份白皮书供您阅读,它们展示了我们设计系统/产品的方法,希望可以让您了解我们在寻找什么(Haystack 是一个具有产品设计元素的完整系统的示例,即 API 和 CDN,其余的是更多的系统设计专注)。

英文:Difference Between Product Design Interview and System Design Interview

我很久之前就注册了Threads,不过一直没登陆上去看看,注册也很简单,有Instagram帐号就可以登陆。

Meta(以前叫Facebook)是社交之王,整个公司有社交的DNA,而不像谷歌/Google前几年搞了个Goolge+后来就给关了。Meta的三款社交产品的发布时间如下:

是的,Threads 可以被视为 Twitter 的直接竞品。两者都以短文本分享和实时互动为核心,用户可以快速发布动态、回复他人的帖子、点赞和转发。Threads 的发布上线被认为是 Meta 对 Twitter 市场份额的一种争夺,尤其是在 Twitter 面临技术和商业变动的背景下。

尽管两者功能类似,但 Threads 基于 Meta 的生态系统,允许用户用 Instagram 账号登录,这为其带来了现有 Instagram 用户的流量。此外,Threads 的视觉设计和功能体验更贴近 Instagram 用户习惯,而 Twitter 则更加独立并提供更多高级的文本互动功能。

Meta 的 Threads 是一款以文字为主的社交平台,主打与好友和感兴趣的人分享实时动态和对话。与 Instagram 和 Facebook 相比,Threads 的定位更加聚焦于简洁的文字交流,类似于 Twitter 的功能。以下是 Threads 与 Instagram 和 Facebook 的一些关键区别:

内容形式:

目标用户:

平台目的:

其它:听说Threads主要用的Instagram的infra(慢慢跟IG的infra分开了)。当时把Meta把马斯克layoff twitter的人挖来build的。现在内部新成立了一个threads org 也挺卷的。

总的来说,Threads 主要填补了 Meta 在文字社交领域的空白,更加适合快速分享和讨论,而 Instagram 和 Facebook 则分别聚焦于视觉分享和广泛的社交互动。

这两天登陆上去Threads,大数据真懂我,给我推了好多美女。中年男人喜欢看美女也是刻在DNA里的,没啥不好意思承认的。真养眼。

也许我Instagram上看美女看多了有点审美疲劳了/因为Instagram上上传照片可以自动选滤镜。而目前在Threads上的照片比较清纯,换一换风格也挺好的。

求关注:我的Instagram和Threads的用户名都是 doctorlai

在Threads上第一贴!

本文一共 1172 个汉字, 你数一下对不对.

今年三月初,我就已入手 Acer Chromebook Spin 713 笔记本电脑,折腾了几日,成功在 Chromebook 完美安装了Windows 系統。近日,有网友留言,希望提供安装系统的教程和驱动,刚好国庆期间有空在家,索性把本文给写出来。

请确保已备份电脑上所有重要数据,一旦启动开发者模式,硬盘上所有数据将会被清空。

关闭您的 Chromebook,按住键盘上的 Esc+刷新键+电源键,系统会显示“请插入用于恢复数据的U盘或SD卡”,可以按方向键切换所需要显示的语言,如简体中文。按 Ctrl + D 进入开发者模式,然后按 Enter 键。等待5-10分钟,Chromebook 会删除本地数据,恢复到初始状态。当系统重启至到新设备注册页面,即代表已开启“开发者模式”。

温馨提醒:打开开发者模式后,开机时会提示 操作系统验证已关闭 或 OS Verification is OFF,这就是开发者模式,不要按空格,否则开启系统验证将退出开发者模式。

Spin 713 和很多2017年之后的新机型一样,使用 Google 安全芯片,固件名称为 CR50,硬件写保护功能由 CR50 控制,默认为跟随电池感应线,因此断开电池将禁用硬件写保护功能。另外,也可以使用 CR50 的封闭式调试 (CCD)功能以及特殊的 USB-C 调试电缆来更改 WP 状态。

关闭电脑,并断开电源。拆开笔记本电脑的底板(D面外壳),从主板上拔掉内置电池的插座(请务必小心),重新改好底板(可以不用上螺丝),重新连接电源,准备刷固件。

coreboot,是一款开源轻量级固件,功能类似普通电脑上的 UEFI/BIOS。使用 Coreboot 固件,可以让 Chromebook 设备可以自由安装和启动非 ChromeOS 的操作系统,如Windows、Linux、macOS等。同时,Coreboot 固件也支持从 USB 启动、支持 Secure Boot 和 PXE 等功能。

因脚本需连接到 Github ,请确保您的网络环境能“完全访问互联网”,在 ChromeOS 中打开标签页,并按 Ctrl + Alt + T ,并输入 "shell "并按回车键,在 shell 粘贴并按回车键运行以下代码:

cd; curl -LO mrchromebox.tech/firmware-util.sh && sudo bash firmware-util.sh

温馨提醒:从 ChromeOS R117 版本开始,必须从 VT2 终端(登录界面:[ CTRL+ALT+F2 ],登录 chronos 运行以上脚本。如需密码,尝试输入 test0000 按回车;若密码无效可用 root 登录,并将脚本开头的 cd; 替换为 cd /tmp 。

运行脚本后,脚本会自动检测机器型号及硬件读写保护状态,若“Fw WP”会显示 Disable则代表硬件读写保护已解锁,可继续第三方固件 coreboot 。

在菜单务必选择“Install/Update UEFI (Full ROM) Firmware”(安装/更新完整版 UEFI 固件),脚本会弹出多次询问和安全警告,均选 Y ,再按回车键。脚本中途会提示可备份原始 ChromeOS 固件至外置移动设备,可备份至事先格式化好的U盘或TF卡(分区格式需为 FAT32 或 exFAT),文件名为 stock-firmware-KLED-20241007.rom 。最后,脚本会提示让你输入,输 I ACCEPT 按回车即可继续。

当脚本提示刷入成功,提示按回车即可跳回脚本主菜单。重启电脑后,看到一个兔子的 Logo,即代表已成功刷入第三方固件coreboot 。记得关闭设备电源,断开外部电源,然后小心地将电池插头重新连接到主板上。

成功刷入第三方固件 coreboot 后,Chromebook 与普通的笔记本电脑差不多,参考这篇文章《多合一系统安装神器:Ventoy》,建议先使用微PE工具箱,使用 Diskgenius 删除原分区,并新建分区,再安装 Windows 10 Enterprise LTSC 2021,或使用 Rufus 工具安装 Windows 11(在刻录时会提示是否要跳过各类硬件限制,务必勾选此项)。

Chromebook 开机时,当显示兔子 Logo时,按几下 Esc 键,选中Boot Menu ,选择首先启动U盘,按照系统安装流程即可。

Google 和硬件制造商均不太可能为 Chromebook 提供在 Windows 平台的官方驱动,幸好国外有网站 CoolStar 针对 Chromebook ,收集了大量硬件驱动,并提供了部分付费驱动,如声卡、USB 4 驱动。

查阅上述网站,我的 Acer Chromebook Spin 713(CP713-2W)能正常启动,触控板、触摸屏、显卡、HDMI 声音输出、USB 2.0/3.0、读卡器、摄像头均能正常驱动,且免费提供驱动下载,但声卡属于付费驱动。

针对 Acer Chromebook Spin 713(CP713-2W),我已收集打包除声卡之外的全部驱动,包含 Visual C++ 可再发行程序包 、CR50 TPM2.0 驱动、EC驱动、英特尔快速存储技术驱动、主板芯片驱动、触控板驱动、触摸屏驱动,可在以下链接免费下载。

依次按照以下顺序安装驱动:

1.VC_redist.x64.exe #Visual C++ 可再发行程序包

2.cr50-installer.exe #CR50 TPM2.0 驱动

3.crosec-installer.exe #EC驱动

4.Intel_Rapid_Storage_Technology_Driver.exe #英特尔快速存储技术驱动

5.autoinstall-intel_chipset_drivers #主板芯片驱动,请按照文件夹说明安装

6.crostouchpad-installer.exe #键盘触控板驱动

7.crostouchscreen-installer.exe #触摸屏驱动

为了更好的使用体验,强烈建议更新以下 Intel 官方驱动:

Acer Chromebook Spin 713 声卡为 CoolStar SOF Audio Intel I2S 类型,需付费购买驱动才可使用,有以下购买途径:

1.通过 CoolStar 购买,10美元/台,使用许可证激活,一旦激活不可迁移;

2.在淘宝、闲鱼等平台购买破解版驱动,价格为正版驱动的二分之一或三分之一,且有 Bug;

3.联系本驱动包的发布者,索取破解版,并赞助一杯热饮钱(人民币10元及以上,请我喝一杯瑞幸咖啡,并在留言写下【您的邮箱地址+声卡驱动】,小于10元视为仅打赏,不索取驱动),赞助链接在此。

此付费声卡驱动理论上支持以下 Chromebook 型号,亲测Spin 713 在 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(24H2) 和 Windows 10 Enterprise LTSC 2021(21H2) 均完美驱动:

Lenovo ideapad Flex 5

HP Chromebook C1030/x360 13c

HP Chromebook x360 14c

HP Pro C640

HP Chromebox G3

ACER Spin713 2W (CP713-2W)

ACER Chromebook 712(C871)

ACER Chromebix CX14

ASUS Chromebook Flip C436FA

ASUS Chromebox4

ASUS Fanless Chromebox

Ctl Chromebox CBx2

Dell Latitude 7410 Enterprise

Samsung Galaxy Chromebook

Samsung Galaxy Chromebook 2

成功安装 Chrome EC 驱动程序后,会自动为您的 Chromebook 生产新的键盘重映射快捷键,具体键位如下:

键盘顶排(除 Esc 和锁定键外)默认执行 F1 到 F12 的操作,左Ctrl键 + <顶排键> 可执行该键定义的操作(某些键还可通过 左Shift键 或 左Alt键 执行备用操作)

左Ctrl键 + 左Shift键 + 全屏: 项目/扩展屏幕

左Ctrl键 + 左Shift键 + 窗口列表: 截屏

左Ctrl键 + 左Alt键 + 减少亮度: 减小键盘背光亮度

左Ctrl键 + 左Alt键 + 增加亮度: 增加背光亮度亮度

左Ctrl键 + 左箭头:Home键

左Ctrl键 + 向右箭头: End键

左Ctrl键 + 向上箭头: 向上翻页

左Ctrl键 + 向下箭头: 向下翻页

左Ctrl键 + Backspace: 删除

左Ctrl键 + Alt + Backspace: Ctrl + Alt + Delete

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

我粗浅的观点是:TypeScript 领域就没什么好书,个人也没有必要用。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 9 / 10

这本书会帮助你整体的考虑书的物性,阅读和你的关系,以及有关的你没有考虑到的事。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐ 6 / 10

简单的实现,2024 年的 AI 们也能做到,价值不太大。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐ 6 / 10

短视频与直播带货实操,在于执行力,也在于算法运气。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

一本个人视角叙述的珠宝历史故事书。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 / 10

7 星给内容,虽然不严谨,但依然很有看头,1 星鼓励创新精神。不是必看的书,但翻看起来挺有意思。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

考虑到书的初衷,多给一星。本书是有7万多咨商经营的咨询师写的。

作为有心理咨询师二级素养的我来说,本书所叙属于个人已熟知部分。

能看到并翻开此书,正如答案之书,也许是提示当下的我与它”共时“。

本书主要讨论无力感,将心理咨询面对的心理问题、心理障碍、精神疾病看作是人的心理故障,在错误认知下未能纠正(外化)的bug。

现在来自时代和环境的压力确实很大,否则我也不是那么容易看到这本书。

LP 前几天让我在小红书发一些关于职场 PUA 的话题,长期被 PUA,若不自知时,就会产生的这种“无力感”。

来自外部的否定,心理学叫做“习得性无助”(learned helplessness)。

这个词源自 Martin Seligman 的电击狗实验,在早期的习得无助理论中,他认为,习得无助的产生由三个递进联结组成:一是不可控的环境;二是伴随性认知;三是放弃反应。

我们这个时代,常说年轻人“躺平”,也是环境带来的不确定性和不可控性带来的“习得性无助”,但主动“躺平“之中,也带有一些积极性的反抗。

习得性无助被发现之后的几十年中,干预手段主要是归因重构。即让呈现习得性无助的人去体验和认识习得性无助的过程,从而产生对这个过程的认知,增加可控性,并增加个体的积极情绪体验。

但仅此手段还不够,需要进一步量化讨论的是内在因素和外在因素占比,表现出行为的稳定性,因此 Seligman 本人也由此转向了积极心理学的习得乐观的研究。

转向积极心理学的契机在于,人内在可诞生足够的驱力,当外界条件准备好时,在咨询师的帮助下,个案会调用资源去处理好。

这是在说,问题其实是常态,也许永远无法解决,但我们依然可以发展积极的方面,这样注意力转向乐观归因,从而产生健康、康复的力量。

也许这句说的抽象了,例如参加第二次考试,某学科成绩又不及格,这是一种事实A,而对此的信念是B:

这就是认知行为疗法的ABC:激发的事件A、信念B、结果C,进一步 ABCDE 是讲,后续产生与悲观的思想争辩(D),从而激发(E)出一个积极的行为。

值得一提的是,习得性无助不等于抑郁症。

习得性无助是一种思维习惯,也许有抑郁的现象,还得看是否够得上心理问题,可求助于心理咨询师。

抑郁症,说明心理产生问题的程度更深,已经是病症。通常长期处于问题状态之中,加上亲人的忽视或外界刺激才会导致,最麻烦的点是,产生抑郁症后,个人很难自知。

在临床上,一个人表现出抑郁气质,还需要通过量表详细测量判断是否是抑郁症,最好的解决方式是求助于医院的精神科医生。

在心理学研究中,已经发现习得性无助和去甲肾上腺素和血清素水平相关。这给了我们通过食物改善抑郁的机会。

可以通过食用新鲜的有助于产生和提高去甲肾上腺素和血清素水平的食物来改变抑郁状态。

更有研究发现肠道菌群水平和抑郁症相关,原因可能是菌群的降解能力可以改变激素水平。

保证膳食多样性或许是最简的预防抑郁的方法,常吃一些“安慰性食物”(如巧克力、冰淇淋、甜点之类)能让丧人得到一些安抚。

但更科学的方法难道不是根据研究的菌落数据,在一定时间内更直接量化的补充益生菌吗?

在解释万能感是,说人心自有一种力量,当人向一个方向行动,就会受到相反方向的行动的作用力,让人回到中央。

不过,我倒是很少体会过这种所说的万能感的反作用力带来的无力感。

对个人有客观的评判和真实的生活的人,怎么会产生这种感觉呢?

在这里提出了镜像神经元,有兴趣可以了解了解。

全书剩下的还有一些咨询笔记式的东西,作者就无力感这种感觉写一本书,没能做到 MECE,其实没有说服力,但这本书可能会给一些刚做心理咨询的咨询师一些方法,或者一些有探索力的人一些对抗颓丧的力量。

⭐⭐⭐⭐

4 / 10

恰饭的烂书,适合搬运到恰饭的烂平台。

⭐⭐⭐⭐

4 / 10

恰饭的烂书,适合搬运到恰饭的烂平台。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 / 10

川流的作者李大毛没有猫在群里招募为新网站写前端的人,我报名后了解到其技术栈是 Serverless 和 Svelte 和 SvelteKit。我大约在几年前在 daily.dev 上常看到大家拿 Svelte 与 React 和 VUE 对比,但也有一些认为 Svelte 也有其不足,由于当时其位列前端三大方案之后,我未作细节关注。

这几年我都没有涉足编程技术,在大体尝试 Svelte 官方例子后,得知 SvelteKit 就是之前的 Sapper,让我想到了这本书。虽然 Svelte 出现的比较晚,在营销方面也没有很多突破,但它的思路确实比虚拟 DOM 更新颖,服务端编译也为它带来了比较优势——更小的打包尺寸和更好的性能。

我相信系统性优势是可以扩大市场占有率的,同时,我也认识到 jQuery 存在的时间比想象的要长。

说到此忍不住吐槽国内的技术生态,今日还看到v2ex一个帖子,说国内技术环境常年不变 centos7 java1.8 mysql 5.7,其实不全是,常年不变的算不上以技术为竞争壁垒的公司。仅在计算机系统的软件层面构建竞争壁垒是非常困难的事情。国内某些“厂”,之所以常年使用固定的开发环境,是因为它赚钱核心并不在此(使用更新的开发平台、更新版本的编程语言、性能更高的数据库),也不想在软件研发上作小白鼠做无谓的投入。这是一种很油滑作呕的策略,只从外部吸收索取,不回报,拿着多个开源项目,自己改吧改吧生成自主掌握技术。也许商业上算成功的,但对技术社区没有实质贡献。

这本书的可读之处,不仅在于它对 Svelte 体系的介绍,更在于作者的深厚功力,可以学到一个工作三四十年的技术大拿的思维方式和对技术周期的认知。

Svelte 是否是 React 的颠覆者呢,从影响力上算不上,但它确实是一种 Smart 的范式,喜欢的人自然喜欢,我也见过太多的新技术,但 Svelte 来说,它不仅仅是前端框架中一个新的 VUE。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 / 10

系统收集数据的方式表明,工人的劳动配额并不透明,而且还在不断变化。从这个意义上来说,它们变成了加速工具:配额一旦达标,就会发生变化,因为所有人都希望比平均水平表现得更好。正是由于这种不合逻辑的特点,才使得管理者能够通过“反馈谈话”展开微观管理,并加强对剩余价值的利用。关键绩效指标在订单履行中心的微观经济中起着决定性作用,是算法管理和标准化程序看似中立、抽象的量化逻辑的一部分。正如一名工人所说:“一切都是标准化的,唯一改变的是表现分数。”然而,关键绩效指标的力量恰恰来自非客观性。在亚马逊,个体工人、团队、经理和整个订单履行中心都要通过绩效指标相互竞争,并陷入持续竞争的模式中。“让每个工人的表现都优于平均水平”,这样不合逻辑的要求就是一个很好的例子,通过看似客观的量化,实现劳动力管理中蕴含的恒定加速逻辑。

谷歌的员工队伍中有超过10万名像图书扫描员这样的临时工、供应商和承包商(TVC)。举个例子,这些分包工人负责抄录对话用于训练谷歌的数字助手,驾车为谷歌街景拍摄照片,检查上传至YouTube网站的视频是否有危险内容。他们中有些人在山景城园区上班,和高薪的谷歌员工邻桌而坐,有些人则在世界各地的客户服务中心任职,还有一些人居家办公。谷歌会尽可能地避免谈论这些人,将他们隐藏在砖墙和数字界面背后。他们执行的任务往往会被大多数人以为是由算法完成的。不仅是在谷歌,这类工人在其他地方也经常被忽视,尽管他们是当代数字资本主义中至关重要的一部分。因此,以下章节将关注数字工厂的所在地,比如毗邻谷歌村的那座不起眼的大楼。虽然这些数字工厂各有不同,但其劳动制度与谷歌主楼充满创意、利于沟通、光鲜亮丽的形象有着天壤之别。

本书算是一种社会观察,本是以一种了解数字工厂框架的心态去阅读,没想到作者呈现的是来自他亲自参与社会观察后得出的在物流、游戏、众包和社媒方面的洞察。

它主要探讨了数字化时代下劳动场景的变化和全球资本主义的数字化转型。

这让我思考,物流公司是不是工厂?滴滴和 Uber 不是工厂?美团是不是工厂?国内软件企业是不是工厂?

书中也提出一些观点:

通常意义的工作是对人有意义的工作,而工厂的工作所需要的仅仅是人最基础的能力,它们在机器的工作中插入人的工作,大量重复导致十分乏味。

而这些数字化、自动化的工作,并没有让人类的工作变得更好,反而让工人们处境更难,甚至工厂自动化与工人下岗失业之间的也有着复杂关联关系。另外还讨论了数据、模型和算法在管理中的应用,以及如何避免这些工具被滥用的问题。

对于普通打工人来说,这本书的有价值的点有:

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 9 / 10

颜世安教授 20 年前就在研究庄子,这是多年累积的版本和成果,以庄子探讨人生。

若把庄子的逍遥理解为快活的自由主义就太浅了,庄子的学问很高,他的自由游世,体验人生,而并不回避人生之苦。

随遇自然,以求更深刻自我认识,读之提升境界,去魅人心。

解决问题篇中凸显了思考技术关键点,我对这本也有一个较高预期。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8 / 10

在许多重要的场景下,发现问题并找到解决问题方法的人,比解决问题本身更关键。但解决问题的技能更基础,在更多的场景中更多的人可以使用它。

甚至有时,发现问题本身,可约等于问题被解决。

我恰好遇到这本书。日本人的书籍有质量非常高的,常常在一个视角上做出透彻的诠释,但也良莠不齐,存在不少恰烂饭的,即使是国际畅销书,也常发现百分之 80% 内容属于骗稿酬。

而翻看这本后,我认为它是上述的前者,值得一读。尤其是对于稍稍读过《金字塔原理——思考、表达和解决问题的逻辑》(后文简称《金字塔原理》)一书的人。

决策树、逻辑树、根因分析,为什么和思维有关的技术都是树?

因为树是对图的盲人摸象。

此处盲人摸象是个褒义词,大多数视力正常的人盲得根本摸不到象。

Minto 老太太管这种模式叫做金字塔,你可以认为它就是树,并不是新发明,在《金字塔原理》中讲的很齐全,作为教材是够的,但你得找到能讲这本教材的老师。

好老师太少了,根据个人观察,差不多每100位声称读过这本书的人,95位都是没读对的,你在生活中很难遇到 THEM 们。

读对的 5 位中,1 位是蒙对的,1 位没空教,2 位认为金字塔技术是信息差不愿传授,而最后 1 位把这些写成了书。

我怀疑 Minto 老太太在设计《金字塔原理》时,也加入了防自学设计,倒不是因为大多数人很笨,而是大多数读它的人没有意识到这点,导致拿着武功秘笈而不自知。

现在这个问题被解决了,就是这本书,将 Minto 的资产调整到了更能看明白的视角上。

一图胜千言,用文字要穷尽一张图中所有节点的关联性分析,就会遇到指数级展开的问题。

确实有些游戏适合用图来进行。

譬如,前文所述的发现问题和解决问题,其实是一体两面。

而有时候,要穷尽整体,我们还是需要“分别心”。

如何分别?

按时空划分、或按程度分层,但别用天地人、道法器术,忘掉它们。

要记住 MECE 这个词。

从我接触到的 150 人中观察,具备自觉 MECE 思维的只有两位。

如果习得了 MECE,自然就不会对基数为 5 的方法论有兴趣,比如朴素的五行、大五人格,5 不符合推理也不符合直觉,做不到 MECE。

更科学的必然是 2 的倍数,譬如道德经、四元素、如易经 64 卦。值得一提的是现下流行的 MBTI 16 型人格,但 MBTI 的问题在于 后三型之间有相关性,也不满足 MECE,所以要问 MBTI 测试科学吗?

我认为,它或在某种层面上满足统计规律,但也仅限于非常狭小的范围。让人难理解的是如中科院这等级的机构,在探讨 MBTI 时,居然还会问准不准这样的问题。

这显示出,“专家”也缺乏基本的思维素养,拿 MBTI 过家家就好了,做做商业营销就好,合理的娱乐就好,千万别被这些虚伪的东西诓骗。

那为什么颜色是三元色?因为三是生物概念,而非世界定义。如果世界是代码铸就的,编码工程师们一定没提到 3 这个 magic number,它是处于世界的生物插件中的定义。

这里秉承不剧透的原则,我对此书的评价就是:一本商业领域的批判性思维训练手册。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 9 / 10

非常干,量化交易中重要的部分都有涉及,进阶可读。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐ 7 / 10

说的比较不客气,若说这本书的干货部分是部署和系统架构,还论不上什么道的高度。

能在一本书篇幅内讲清vue.js、django、django rest framework、asyncio、pypy,以及全栈开发、高性能等主题,预想是走马观花的。

实际翻看后发现比较可惜的作者挺有水平,但似乎没能掌握写作重点,书籍未匹配其水平,导致全书没有超出预期。

若本书再更新,建议作者能略掉手册中也有的部分,直接更系统的叙述优化和案例实战,另提供一些超出此架构的更全局的思维。

vue.js 部分不会比尤的书更好,django 本就有官方文档,drf、asyncio、pypy 也是,完全不必花费笔墨呈现个人理解。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ 8/10

2009年是前端技术分水岭,从刀耕火种到 node.js,迈入工具化时代。

模块化技术:

工具化体系:

| 打包输出文件 | 配置文件 | 技术体系 | 模块规范 |

|---|---|---|---|

| dist/index.js dist/index.esm.js dist/index.aio.js | config/rollup.config.js config/rollup.config.esm.js config/rollup.config.aio.js | Node.js webpack 浏览器 | CommonJS ES Module UMD |

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ 10/10

应用是算法的最终目的,如果有应用场景时会看。

第一章

羽毛球赛规则漏洞

伦敦奥运会的羽毛球比赛发生的“丑闻”。

赛制规则:分两组,每组四队。小组赛阶段各组的前两名晋级,A1对B2,A2对B1,再两两淘汰赛。

TZ 是强队,已提前小组赛出线。WY 与 JK 进行下一场小组赛,二者之间的胜者将对阵 TZ,因此两队都不想赢而“打假赛”,最终两队均被取消资格。

结论:在一个由策略型参与者(理性)组成的系统中,规则是至关重要的。博弈参与者采取自私的策略无可非议,因此问题出在机制设计者上。

布雷斯悖论

悖论内容:按常理,多修路可以缓解交通压力,但在简单公路网上增加一条线路,反而会增加整体的运行时间。

布雷斯悖论之所以是悖论就是因为与常识不符。

悖论发生来源于每一位司机都想要走最短的路,在不经过交流的情况下,很容易都“一拥而上”。

证明了个体最优选择不一定构成全局的最优选择。

无秩序的代价,定义为策略型参与者自组织情况下系统的表现与系统最优表现得比例。用于表示局部最优解汇总与全局最优解的接近程度。

部分系统中,局部最优解的汇总就是全局最优解。POA接近于1。

均衡定义与均衡计算

大多博弈,一个参与者的最优动作要取决于其他参与者在做什么。

均衡就是系统的稳定状态。参与者的策略符合分布的是混合策略纳什均衡。

纳什定理:任何一个有限的双人博弈都含有纳什均衡,纳什定理在任何含有有限人数的博弈中都成立。

简单的博弈中,可以使用线性规划、迭代学习等算法求解纳什均衡,这些算法的结果使得我们相信纳什均衡对于零和博弈有很好的预测能力。但在非零和双人博弈中,并不存在能计算纳什均衡的快速算法。计算双人博弈的纳什均衡是一个少有的、自然的且展现出中等计算困难度的问题。只有存在有效算法快速求解均衡,均衡对于博弈的预测能力才具有意义。

博弈中也可能存在多个纳什均衡,均衡的不唯一性也削弱了均衡的预测能力。

对于计算机从业者来说,严格均衡的不可计算性使得我们开始研究计算可行的均衡概念。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 9/10

大学时逛书店看到的,Randall Hyde 写的计算机基础知识。

⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ 9/10

原有一本搬家弄丢了,这本购于二手书店,但买回来就没翻过了,是的用汇编的时机基本没有了,这玩意连 AI 都难以弄懂,估计也是学习素材少,数据少。

有些时候自己会有一些想法,但是过于零散,想把它们记录下来,可是又找不到一个清晰脉络可以把它们串起来。入职已经两周了,我还记得快要五年前加入 Oracle 的时候,我也写了一篇类似零散的文字,不过那个时候是在入职一个月左右的时候。

有些时候自己会有一些想法,但是过于零散,想把它们记录下来,可是又找不到一个清晰脉络可以把它们串起来。入职已经两周了,我还记得快要五年前加入 Oracle 的时候,我也写了一篇类似零散的文字,不过那个时候是在入职一个月左右的时候。

我记得在五年前谈 offer 的时候,Facebook(现在改名叫 Meta 了)也给了 offer,他们的 recruiter 当然是尽力试图说服我加入他们,而不是加入 Oracle。当时有一句话我依然记得,大致是说不只要看当下 compensation 的价值,要考虑到股票的潜力,因为 Facebook 的股票的潜力是 Oracle 所不能比的(北美软件工程师的 offer 往往都包含固定薪水和股票两个部分)。

其实他这话某种意义上也没错,爆发中的世界最大的 SNS 公司,当时 FB 股价 $175,一直被称作市值最被低估的 FANNG 巨头,最高涨到去年比那时候翻倍了都不止,而今年的低谷则比那时是接近腰斩,这一进一出简直太过疯狂。疫情可以说强行憋出一堆泡沫,接着就是把它们一个个刺破,那些不盈利的公司都雪崩了,大科技是最后倒下的,但依然可以看得到它们摔得有多惨。

我其实还是看好 Facebook,只是我不知道这个 “阵痛” 有多长。众所周知 Facebook 历来有一个产品线单一的毛病,几乎所有的利润都来自线上广告业务,抗风险能力弱,护城河又受到 TikTok 的侵蚀,一旦广告业务受到重创,投资者用脚投票,它必然逃不掉崩盘的命运,这也是市场哪怕在如日中天的当时依然只给一个如此之低 PE 的原因。相较而言同样靠广告主打的 Google 就好得多,护城河也稳健得多。

Facebook 在决定开拓第二曲线的时候,且不说元宇宙的概念是否过于超前,技术成熟度是否还不达标,这样本身又一次地 “孤注一掷” 风险就太高了,这是公司决策层的问题,很遗憾让很多基层员工和投资者背锅了。相较而言,我还记得 Amazon 当时也有重大的失败,比如它的手机业务,但是它有好几个项目并行,这其中有的业务就做起来了,比如 Echo,这样结果来看还是要好很多。

我在成熟的团队里面工作过,也在成长期的团队里面工作过,这里面的感受各异,但是和过往模棱两可的偏好不同,现在我对于这两者的选择已经很清晰了。在我会尽量选择刚建立、或是依然在高速扩张期的团队,以 “和团队一起成长”。这其中主要有这样几个原因:

在选公司的时候,以往我也不太挑剔,后来我逐渐意识到,公司的文化是一个深入骨髓的东西,选择那些真正的互联网公司、小心地避开那些老旧的文化这有多重要。哪怕一家传统的企业要砸钱转型,企业文化要改变却是极其困难的。

我在加入 Oracle 的时候,在 the first generation 失败以后,专门在西雅图成了 OCI,孤注一掷,从头开始做 the second generation,在西雅图的其中一个目的就是为了从当时的三大云巨头 Amazon、Microsoft 和 Google 砸大钱挖人,同时也想尽量保持 OCI 文化和运作的独立性,这其中的决心和雄心不可谓不大。当时觉得大家做事的氛围和风格还可以,可是后来就逐渐发现,企业文化这东西真不是那么容易改变的,尤其对于这样一艘巨轮来说,逐渐 Oracle 的一些缓慢和笨重的老毛病就慢慢散播开来了。团队之间的扯皮越来越多,一年中的 code freeze 时间占比越来越大,org 中开始有越来越多的 program manager 专门催进度……我觉得自己做得不够果断的是,我确实看到了这些问题,却没有足够警醒和趁早行动(其实也是因为懒……)。

工作这么多年了,自认为一直比较努力,但也比较顽固和皮实,属于那种到处瞧不上,各种爱谁谁的那种,因此我也很少有危机感。但是这一次骑驴找马的过程中,我却真真切切产生了明确的危机感,特别是技术方面的 hring bar,高到让我惊讶。于是这似冷水浇头,让我打了个冷战,相当警醒。我当然明白这里面有很多客观经济大环境的因素(最近大的科技公司都在疯狂裁员,Blind 上都说 DoorDash 的某 software engineer 岗位 referral 的 pipeline 都排了一百多个人了),可是我觉得自己在 OCI 的这几年之后,在某些我看重的技术领域方面,有些落后了。

回头想这其中的缘由也不难理解,所谓逆水行舟,不进则退。要做一个软件工程师,坚定地走技术岗,技术能力就需要不断刷新,持续学习是一个必选项。这几年的工作内容中,啰嗦的会议太多,无奈的扯皮太多,冗长的 ops 太多,折腾的流程太多……看似每天都很忙,还得做各种技术和业务的决策,两大会三小会的,其实自己的收获却并不理想。我的角色更像一个复杂的综合体,很难说自己还是一个 IC(Individual Contributor)。

现在我终于可以多做一点一个软件个工程师该做的工作,总体来说显然这比每天扯东扯西更让我让我踏实,技术方面我尤其在努力往回赶,当然,我明白这需要时间。

总体来说,入职 DoorDash 的体验还是很不错的,接近三周的集体线上 onboarding(目前完成了两周),少部分时间业务,大部分时间工具和技术,从后端、前端、数据平台到运维工具,全部覆盖,再加上大量的现场实战课,公司创始人之一和我们这一批新入职的一百多人一起在线搭建环境,这大概是入职后我觉得最不可思议的事情了。

回想在华为,onboarding 是有集体流程,在深圳,住百草园,上大教室课,但那主要是推公司文化,大搞团队建设;在亚马逊,有一些公司文化和流程的课程,入职后的 onboarding 主要还是交给团队自己来做了,接着就是大量的 wiki 阅读;在 Oracle,第一周基本全是在线培训,也是基本不讲技术,讲的主要是流程和法务,第二周开始交给团队自己安排,可见 onboarding 是一个管中窥豹的好途径,从中就能看出一家公司的文化了。

现在我手头有三条学习的线路并进,其一是公司给软件工程师集体 onboarding 的 sessions,其二是团队内部的 onboarding 内容,尤其包括了日常最频繁接触到的工具和技术,其三则是项目的背景业务逻辑。总体来说时间还是比较紧迫的,希望等这些内容熟悉了会好一些。

我们团队几个人在多伦多,几个人在湾区,几个人在纽约地区,几个人在泛西雅图地区,如果这件事情发生在 2019 年,那应该算是一件稀罕事。但是疫情改变了太多东西,其中一条就是远程办公。我记得在国内工作那时候写过一点在家办公的想法,之后在疫情刚开始的时候又写了一点(不得不感叹 37Signals 真是太有远见了),而现在呢,整个求职过程,整个离职过程,以及整个入职过程,我没有去一趟公司,这是真正的纯远程办公了。

从科技公司的角度来说,我认为长远看这是好事,省掉了大量的场地开销,人才招聘扩展到更多的区域,终于不用在湾区、纽约和西雅图这样的软件重地抢地盘了,地域优势真在逐渐淡化;从扎实的 IT 从业者的角度来说,这样也是好事,多一点可靠的基本功和硬实力,少一点速成和赶风口的心浮气躁。尤其对于那些行动不便的人来说,所有通勤的烦恼全省了。当然,好事指的是总体来看利大于弊,并非没有弊端,弊端有很多,以前我也谈到几次,每个人也都有自己的理解,这里就不啰嗦了。

因为疫情期间很多公司做了不切实际的预判,过度疯狂地招人,在如今经济进入衰退的时代,也就有不少求职难的问题暴露出来。但经济和市场就是如此,有周期,有波动,衰退的结束就是增长的开始。没有人知道经济下行会到什么时候完结,但是我们可以确定的是,好转的时候总会到来,也许一年后,也许两年后,现在的时间就是蛰伏的时间,机会没那么多,但是好的公司和优秀的人才,总是能做出合理的应对,在特殊的环境中找到对方。

文章未经特殊标明皆为本人原创,未经许可不得用于任何商业用途,转载请保持完整性并注明来源链接 《四火的唠叨》